- 入管法が改正され、難民申請は原則2回までとし、3回目以降は「相当の理由」を示さない限り強制送還対象とする。

- 在留資格がない外国人は、「監理人」の監督下で収容施設外で生活できる「監理措置」制度を導入。

- 収容中の外国人は3か月ごとに収容の必要性を見直す。

|

| 6月8日改正入管法参院で可決 |

- 入管法改正の背景に、難民不認定後に繰り返し申請する「事実上の在留」が増加し、在留を長引かせるケースが多発。

- 仮放免許可者による無許可就労が横行し、法的手続きの適正性が問われた。

- 強制送還が進まない外国人の長期収容問題が深刻化し、収容施設の過剰収容と劣悪な環境が人権問題を引き起こした。

- 難民認定申請を入管手続きの引き延ばしに利用する外国人が多く、入国管理の難航が批判された。

- 改正法では「監理措置」制度が導入され、収容ではなく管理措置で在留を監督する一方、母国の同意がなければ強制送還が困難なままである。

- 不法滞在者の母国側の受け入れ拒否に対処する方法として、母国に対する支援の打ち切りや支援と引き換えに受け入れを促す、国際的な圧力を通じて母国に受け入れを促すなども検討すべきである

|

| マスコミは報道しない、日本国内の移民・難民受け入れ反対デモ |

一部の外国人が難民不認定後に再び申請を行うことを繰り返し、結果的に長期間日本に残り続けるケースが多発していました。2021年には約5,800人が難民不認定後に再申請しています。

仮放免により在留特別許可を受けた外国人の中に、無許可で就労する者が多数いたことが指摘されていました。2022年には約6,700人の無許可就労が確認されています。

3.在留資格のない外国人の長期収容問題

在留資格がなく強制送還が進まない外国人を収容する施設が慢性的な過剰収容状態にありました。代表的な例がスリランカ人でした。

2014年から2017年にかけて、スリランカ人の仮放免者や不法残留者が相次いで収容されましたが、スリランカ政府が受け入れを拒否したことから、強制送還ができない状況が続きました。その結果、最長で約6年間にわたる長期収容例が発生しました。

このように、国籍による強制送還の困難さから、長期収容を余儀なくされる事態となり、人権侵害の懸念が高まりました。収容施設は常に過剰収容状態で、環境の劣悪さも指摘されていました。

長期収容による精神的ストレスから、自傷行為に及ぶ収容者もいたと報告されています。こうした状況から、収容期間の上限設定や環境改善の必要性が主張され、今回の改正の大きな背景になったと考えられます。

4.難民認定申請を入管難航の「口実」に利用

一部の外国人が難民認定申請を在留手続きの「引き延ばし」に利用し、入国管理を難航させているとの批判がありました。

このように、難民制度の潜脱的利用、無許可就労の横行、長期収容問題など、様々な問題点が改正の背景にありました。制度の適正運用と人権への配慮のバランスを図る必要があったと考えられています。

ただ、今回の改正入管法でも、不法滞在者の母国が受け入れを拒否した場合でも、不法残留者などを強制送還できるようになったわけではありません。

強制送還の実施には、あくまで受入国の同意が必要不可欠です。母国が受け入れを拒否すれば、引き続き強制送還は事実上困難となります。

長期収容問題の解決策として、改正法では「監理措置」制度が新設されましたが、これは収容を代替する制度であり、強制送還の実施には母国の同意が引き続き必須となります。

「監理措置」制度とは、従来の収容施設への収容に代わる新たな在留管理の措置です。対象は強制送還が執行できない在留資格を持たない外国人です。

この制度のもとでは、収容ではなく、入国者収容所の外に設けられた住居で生活することになります。ただし、出入国や行動の制限など一定のルールに従う必要があり、「監理人」と呼ばれる専門スタッフによる監督下に置かれます。

つまり、収容施設に長期間収容されることなく、より自由な環境で生活できる一方で、逃げ出しや無秩序な在留を防ぐための管理体制が設けられているというわけです。

長期収容を避けつつ、一定の在留管理を継続するための制度と位置付けられています。ただし、強制送還の実施そのものは、従来通り母国の同意が必要となります。

長期収容問題の改善に一定の役割を果たすものの、制度発足後の運用などに課題もあり、抜本的解決には至らない可能性もあると指摘されています。

欧米諸国においても、母国が不法滞在者の受入れを拒否した場合、不法滞在者を強制送還することはできません。これは国際法上の原則です。EUの加盟国間の移送や、米国の一時的な第三国への移送はできますが、母国への強制送還とは異なります。

つまり、母国の同意なく強制送還を行える例外はほとんどありません。したがって、日本の入管法改正でも、母国が受入れを拒否すれば、従来通り強制送還は困難となる可能性が高く、長期収容問題の根本的解決につながらない可能性があります。

ただ、ドイツでは変化の兆しがみえます。

ドイツでは近年、難民申請を却下されながらも滞在を許可されていた外国人による重大事件が相次ぎ、国民の間で外国人犯罪への厳しい対応を求める機運が高まっていました。具体的には、5月末にマンハイムでアフガン人男性による集会襲撃事件があり、5人が負傷、警官1人が死亡するなどの被害がありました。この男性は難民申請を却下されながら、個別事情から国外退去が猶予されていた例でした。

%20(1).jpg) |

| ショルツ独首相 |

このような背景から、ショルツ首相は6日の連邦議会演説で「ドイツで保護を受けている人物による凶悪事件に憤慨する。凶悪犯罪者はシリアやアフガニスタンであっても送還されるべきだ」と述べ、難民申請が拒否された者を含め、国外退去対象の大幅な見直しに言及しました。

つまり、従来は難民認定を受けない場合でも、出身国での迫害リスクなどから国外退去を猶予してきましたが、そうした例外措置を大幅に制限し、凶悪犯罪者については確実に強制送還する考えを示したものと受け止められています。

|

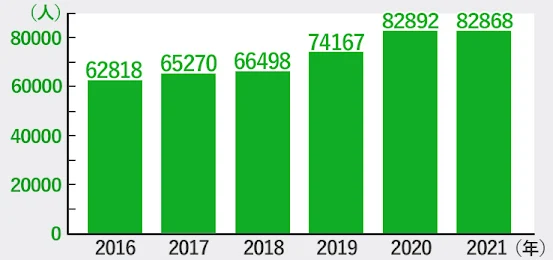

| 日本国内の不法滞在者数の推移 |

まず、支援を打ち切ることは短期的には外交関係に悪影響を及ぼすかもしれませんが、長期的には不法滞在者の問題を解決するためには避けられない手段となるかもしれません。また、不法滞在者の人権を尊重することは重要ですが、国家の法と秩序を守ることも同様に重要です。適切な手続きを踏んだ上で、送還を進めることが必要です。

他国との協力も重要で、国際的な圧力を通じて母国に受け入れを促す方法もあります。柔軟な対応が必要であることは理解しますが、具体的な施策については迅速かつ決断力を持って実行することが求められます。国際社会全体で協力し、共通の解決策を早急に模索することが重要になるでしょう。

LGBTや移民をめぐって世界中で保守の反乱が起きているが日本は大丈夫か―【私の論評】世界のリーダー達が注目すべき動向と共鳴する保守の反乱の本質 2023年12月2日

「外国人との共生」 社会に痛み伴う恐れ 欧米に追随の必要なし 高橋洋一―【私の論評】首相が行うべきは「外国人との共生」という蜃気楼ではなく、AI・ロボット化推進により国民の生活水準を最大化すること(゚д゚)! 2023年7月30日

米「国境の壁」建設再開へ 記録的不法移民流入で方針転換―【私の論評】国境安全の優先が再認識され、保守派の期待が高まる(゚д゚)! 2023年10月6日

混乱を招いたバイデンのちぐはぐな移民政策―【私の論評】バイデン政権の政権運営上のアキレス腱は移民政策(゚д゚)! 2021年10月20日

0 件のコメント:

コメントを投稿