ドナルド・トランプを無能と言い捨てる「識者」たちは現実を見失っている…ロシア・ウクライナ戦争を終わらせるトランプ大統領の交渉戦略

- トランプの戦争終結への取り組み: 就任1カ月でロシア・ウクライナ戦争の終結を目指し、米露会談を進め、欧州を動揺させる一方、日本の「識者」から猛反発と侮蔑を受ける。

- 識者の態度とその危険性: 「識者」がトランプを低能・異常と嘲笑し、停戦調停に苛立つが、これは現実分析の放棄であり、選挙で信任された実力者を侮る危険な姿勢。

- 交渉者としての第三者性: トランプはロシアに好感され、ウクライナに圧力をかけ、アメリカを支援者から調停者にシフトさせ、戦争終結を目指す論理的な戦略を展開。

- ロシアとウクライナへの対応: ロシアにはNATO不加盟を提示して交渉に引き込み、ウクライナには支援停止や資源権益要求で現実を突きつけ、停戦を「利益」と認識させる。

- 冷徹だが一貫した姿勢: トランプの手法は冷徹だが目標と手段に一貫性があり、侮蔑は現実乖離を招き、誤った分析がしっぺ返しとなる危険性を孕む。

一方、日本の「識者」層からはトランプに対し猛烈な反発と侮蔑が directed されている。彼らは「ウクライナは勝たなければならない」と主張してきたが、トランプが停戦調停を進めようとすることに苛立ちを覚えているようだ。トランプの知的水準が低く、性格が異常であるとして、その行動や発言を嘲笑うことが常識的態度であるかのように振る舞っている。

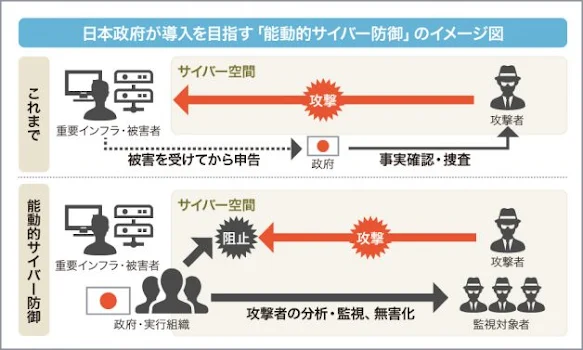

トランプは戦争終結に向け、交渉者としての「第三者性」を獲得しようとしている。ロシアには好感される発言を繰り返し、ウクライナのNATO加盟を認めない立場を示して信頼を得ようとしている。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領に対しては、バイデン政権が戦争を招いたと批判し、ゼレンスキーを「選挙のない独裁者」と揶揄するなど厳しい態度を取る。さらにウクライナ領内のレアアース資源権益をアメリカに譲るよう圧力をかけ、支援停止もちらつかせて現実を突きつけている。これは、アメリカが一方的なウクライナ支援者から中立的な調停者に立場を移すための戦略だ。

「識者」の間では「トランプがプーチンに騙された」という物語が広まりつつあるが、トランプの行動は交渉の観点からは破綻していない。ロシアにはウクライナのNATO不加盟を交渉材料として提示し、戦況で優位なロシアを調停のテーブルに引き寄せようとしている。ウクライナには支援打ち切りや選挙実施の圧力をかけ、停戦が「利益」であると認識させようとしている。

トランプの手法は冷徹だが、目標と手段に一貫性がある。彼を無能や異常と侮蔑するのは現実から乖離しており、分析を誤ればしっぺ返しを食らう危険がある。

篠田 英朗(東京外国語大学教授・国際関係論、平和構築)

- ピーター・ドラッカーの言葉「良き意図と実務は違う」は、行動と結果が重要であることを示している。意図だけでは、それがいかに素晴らしいものであっても、無意味だ。

- トランプ大統領のロシア・ウクライナ戦争終結への取り組みは、単なる意図にとどまらず、実行を伴うものである。

- トランプはアメリカを中立の調停者として位置づけ、ロシアとウクライナの交渉を進めている。

- 彼の目指す「力による平和」は、侵略を許さない新たな秩序を築くことにある。

- トランプの実務が成功するかどうかは、実際の成果にかかっているが、現実の壁は依然として存在するものの、もう後戻りはない。

|

| ドラッカー氏 |

トランプが選挙で叫んだ「戦争を終結させる」は、ドラッカーの言う「良き意図」だ。平和を求めるこの公約は誰もが拍手喝采を送る。だが、ドラッカーは冷徹だ。「意図だけでは何も変わらない」と言い切る。たとえば、明日から禁煙すると決めたところで、タバコを手に持てば意味がない。吸わないと決めて、実際に捨ててみせる。それが実務だ。トランプも同じだ。言葉だけではなく、実行が伴わなければ戦争は終わらない。

就任後1カ月でトランプは動き出した。「一日で戦争を止める」と豪語し、その言葉を裏付ける行動を起こしている。2025年2月18日、ルビオ国務長官がラブロフ外相と会談。米露首脳会談の準備も進む。これはロシアを孤立させる従来の路線を捨て、交渉の土台を作る一手だ。トランプはアメリカを中立の調停者に据え、ロシアにはウクライナのNATO加盟を認めないと約束。一方、ウクライナには支援停止やレアアース権益を要求し、両者を交渉のテーブルに引きずり出す。これがドラッカーの「現実と向き合う」姿勢だ。机上の空論ではない。現実を動かす実務だ。

トランプの視野は戦争を止めるだけに留まらない。その先にあるのは「力による平和」。中国だろうが誰だろうが、侵略を許さない鉄の秩序だ。ソ連崩壊後の穏やかな時代は終わり、世界は再び力で語り合う時代に戻った。トランプはそれを見越している。ウクライナ戦争の和平条件にこだわるより、今すぐ終わらせて、次の脅威に備える。これが彼の計算だ。EUや日本のリーダーも、いずれこの現実に目を覚ますだろう。

|

| レーガン大統領は冷戦時代に「力による平和」を語っていた |

トランプの実務が成功するかどうかは、ドラッカーの言う「測定可能な成果」にかかっている。測定可能でなければ、成果を無意味というのが、ドラッカーのもっともな持論だ。和平が実現すれば勝利だ。だが、今はまだ道半ば。ロシアは戦況がみせかけかもしれないが有利だから停戦に消極的みえるし、ゼレンスキーは支援を期待して抵抗する。

ドラッカーの「良き意図と実務は違う」をトランプに当てはめれば、彼の取り組みは本物だ。戦争終結という意図は、米露関係の改善や交渉の駆け引きで形になりつつある。さらに「力による平和」で世界の崩壊を防ぐ。これがトランプの狙いだ。意図だけでは何も動かない。実務が現実を切り開く。

.jpeg) |

| 石破首相は長々と自ら思う「良き意図」を語るが・・・・・・ |

<ウクライナ戦争和平交渉の成否を分ける3つのカギ>プーチンが求める「大国に相応しい地位」をどう失わせるか、あり得る目標とは―【私の論評】トランプ氏激怒!プーチンへの強硬批判と報復策―経済制裁・ウクライナ支援・露外交孤立化の可能性 2025年2月25日

米露首脳が電話会談、ウクライナ戦争終結へ「ただちに交渉開始」合意 相互訪問も―【私の論評】ウクライナ和平は、米国が中国との対立に備えるための重要な局面に 2025年2月13日

ロシアの昨年GDP、4・1%増…人手不足で賃金上昇し個人消費が好調―【私の論評】ロシア経済の成長は本物か?軍事支出が生む歪みとその限界 2025年2月9日

支援の見返りに「レアアースを」、トランプ氏がウクライナに求める…「彼らは喜んで供給するだろう」―【私の論評】ウクライナ、資源大国から経済巨人への道を歩めるか 2025年2月5日

.jpg)

.webp)

.jpg)