「残念なことに、中国が11月の中間選挙に介入しようと試みていることが分かった」

9月26日、国連安全保障理事会でドナルド・トランプ米大統領がそう発言して話題になっている。トランプは続けて、「彼らは、私が貿易問題で中国に盾突いた初めての米大統領だから、私、あるいは共和党に勝利してほしくないのだ」とも述べている。

この翌日には、その根拠となるような話を、写真入りでTwitterにアップ。中国国営英字紙チャイナ・デイリーの写真とともに「中国は実際に(アイオワ州の地方紙)デモイン・レジスター紙や他の新聞で、ニュース記事のように見せたプロパガンダ広告を入れている」というメッセージをポストした。

こうしたトランプの発言は、11月の中間選挙に向けたアピール以外の何物でもない。また米国のテリー・ブランスタッド駐中国大使も9月28日、「中国政府は、プロパガンダを広めるために、米国が守る言論と報道の自由という伝統を利用している」と発言している。こちらは中国だけでなく、トランプを意識したアピールだと見ることができるだろう。

もちろん、中国によるプロパガンダは実際に行われているし、そもそも今に始まったことではない。最近、中国が世界的にイメージ向上を狙ったプロパガンダを強化していることも確かだ。だが、実は中国のプロパガンダは、トランプが懸念するほどの力はなく、成果も出ていない、というのが実情だと言える。そこで、世界に対する中国の「プロパガンダ」の実態について探ってみたい。

|

| 世界で展開されている中国のプロパガンダ。その実態とは? |

■「世界は中国をもっと知る必要がある」

2016年末、中国の国営テレビ局である中国中央電視台(CCTV)の外国語放送を行う部門が、「CGTN」という新たな部門として再スタートすると発表された。CGTNの発足は、中国政府による対外的な情報発信の強化を意図しており、プロパガンダ強化の一環だとされる。

最近のプロパガンダの強化は、習近平国家主席の肝いりだとみられている。習はこれまで「世界は中国についてもっとよく知る必要がある」と主張したり、「中国のストーリーをうまく伝える能力を高めなければならない」などとコメントし、やる気をアピールしている。

さらに18年3月には、中国政府がCCTVと、対外向けラジオ局である中国国際放送局(CRI)、そして国内向けの中央人民広播電台(CNR)を統合し、「ヴォイス・オブ・チャイナ(中国の声)」という組織の発足を発表。ヴォイス・オブ・チャイナは世界最大規模の放送局になり、60以上の言語で放送を行うという。公式発表によると、ヴォイス・オブ・チャイナは「中国共産党の見解と指針、政策を広めること」を目的に、「国際的な放送の力を強化する」ことになる。

米CNNは、戦時中からある米国営放送「ヴォイス・オブ・アメリカ」をまねたヴォイス・オブ・チャイナは、「中国政府の新たなプロパガンダ兵器」だと指摘している。

こうした最近の動きは、プロパガンダを今以上に組織的に行うのが目的であり、今後、世界的に中国のポジティブな情報を浸透させたいという狙いがある。

これまでも、中国が世界でプロパガンダ工作を行ってきたことは知られている。中国政府は、対外的なさまざまなプロパガンダ工作のために、年間100億ドル(約1兆1000億円)を費やしているとも言われている。

例えば、有名なところでは、孔子学院が最たる例だろう。孔子学院は世界140カ国以上に施設を設置しており、日本でも私立大学との提携でいくつもの学院が開設されている。そこで中国政府の方針にのっとった「中国文化」が教えられている。ただ、FBI(米中央情報局)は18年2月、スパイ工作やプロパガンダ行為をしているとして孔子学院を捜査していると述べている。

また、中国政府の裏工作も暴露されている。中国は、CRIやフロント企業を使って、米国など世界14カ国にある33のラジオ局で主要株主になるなどして、目立たないように裏でコンテンツを支配していることが明らかになっている。そうした局では、中国寄りの放送はするが、中国に都合の悪いニュースを排除しているという。

■好感度は上がっていない

冒頭でトランプが批判した中国国営英字紙のチャイナ・デイリーの件も、いまさら驚くような話ではない。チャイナ・デイリーは、デモイン・レジスター紙に「チャイナ・ウォッチ」という4ページにわたる広告セクションを入れていた。ただこのやり方は、欧米メディアでは珍しい話ではなく、チャイナ・デイリーは広告セクションにページを入れてもらうために「広告費」を支払っている。日本などでも広く行われている、いわゆる「記事広」(編集記事のように見せた広告)のようなものである。

またこんなケースもある。英国では、デイリー・メール紙がオンライン版に中国国営の人民日報の記事を週40本掲載するという契約で契約料を受け取っている。デイリー・メール紙から見れば単なるビジネスだが、中国側からすればプロパガンダ戦略の一環である。

筆者が留学していた米国のマサチューセッツ工科大学(MIT)でも、学内の掲示板のあるコーナーには、学校新聞「ザ・テック」に並んでチャイナ・デイリーがいつも山積みにされていた。学内のあちこちで、無料で手に取れるように置いてあったのである。他の大学でも同じように置かれているところが少なくなく、さらには国連関連の機関などにも配られているという。

このように、中国はあの手この手でプロパガンダを実施してきた。ただ残念ながら、こうした取り組みの効果は、これまでのところ微妙だと言わざるを得ない。米調査機関のピュー研究所が世界38カ国で実施した調査では、09年に中国政府が対外プロパガンダの強化を始めたとき、中国を好意的に見ている人は50%ほどいた。だが17年にはそれが3ポイント低下。少なくとも、好感度アップにはつながっていなかった。

また、米ジョージ・ワシントン大学国際関係大学院中国政策プログラムのディレクターで中国専門家のデイビッド・シャンボー教授は、「圧倒的にネガティブな見方が多く、好感度は時間をかけて落ちている。09年と15年を比べると好感度は20%も落ちている」と指摘している。

少なくとも、イメージは以前と比べて大して良くなっていないということだろう。そんな背景から、中国は最近になって、あらためて強化策を行っていると考えられている。

|

| プロパガンダを強化してきたが、中国のイメージは大して良くなっていない |

■国内弾圧でイメージ悪化

ただ残念ながら、世界に向けて大枚をはたいて実施しているプロパガンダも、国内での過剰な弾圧によって、一瞬にして全てが台無しになってしまうケースが相次いでいる。最近でも、18年8月に山東大学の中国人元教授が、山東省の自宅から米国のラジオ番組に電話で生出演している最中に、治安当局者が自宅になだれ込む事態が起きた。

元教授は生放送で政府に批判的なコメントをしていたのだが、最後に「表現の自由があるのだ!」という言葉を残して中継は切られた。結局、元教授はその場で拘束されたのだが、この顛末(てんまつ)は欧米メディアで大きく報じられ、多くが中国の強権イメージを再認識することになった。

またアフリカ東部のケニアでも18年9月、ケニア警察が不法移民取り締まりのためにCGTNのアフリカ本部を強制捜査して中国人記者らを一時拘束する騒動が起きている。また在ケニアの中国人実業家がケニア人を「みんな猿みたいだ」などと発言する動画が拡散され、この中国人は逮捕された。この1件も世界的に大きく報じられている。

政府がどれだけ中国政府や文化のイメージを向上させようと画策しても、SNSなどが広く普及している現代では、中国当局の恐ろしさと一部の中国人らの素行の悪さは隠し切れない。

まずは国内の現実に目を向け、そこから改善しないことには、プロパガンダもなんら意味を成さなくなる。中国は、対外的なPR活動なんかよりもまずは国内に目を向けるべきである。

ちなみに、11月の米中間選挙までは、トランプの対中ネガティブキャンペーンは話半分で聞いておいたほうがいいだろう。

【私の論評】中国の行き詰まりは、日本のパブリック・ディプロマシーにとってまたとないチャンス(゚д゚)!

「残念なことに、中国が11月の中間選挙に介入しようと試みていることが分かった」というトランプ大統領の発言は単なるネガティブキャンペーンとはいえないでしょう。実際にあらゆる手段を講じて中国はこれに介入しようとしているに違いありません。

中国の真の姿を知ってしまえば、このように考えるのが当たり前です。これを単純にネガティブキャンペーンと受け取る人は、米国のリベラルメデイアによるキャンペーンによりかなり偏向した見方しかできなくなった人だと思います。とはいいながら、中国の対米国プロパガンダもしくは対中国パブリック・ディプロマシーは最近効果がなくなってきているのは事実です。

今日、海外の世論をめぐり、各国はパブリック・ディプロマシー(PD)(定義は後に掲載します)を活発に展開するようになりました。特に米国はPDの主戦場であり、米国世論をめぐる各国のPD合戦は凄まじいものがあります。

しかし、今、その環境が変容しつつあります。その原因が、中国の対米世論工作、つまりはPDの行き詰まりです。中国ではPDを「公共外交」と呼び、中国のソフトパワーを行使する手段として、これを重視してきました。

ただし、中国は自らの民主化されておらず、政治と経済が分離されおらず、法治国家化もされていない現状は表に出さず、自らの良い面を強調し、日本などは貶めるような工作をしてきたので、これはPDというよりは、やはり本質的には旧来のプロパガンダと変わりはないだけで、目先を変えただけのものが中国のPDということできると思います。

ただし、中国は自らの民主化されておらず、政治と経済が分離されおらず、法治国家化もされていない現状は表に出さず、自らの良い面を強調し、日本などは貶めるような工作をしてきたので、これはPDというよりは、やはり本質的には旧来のプロパガンダと変わりはないだけで、目先を変えただけのものが中国のPDということできると思います。

中国は、これまで米国においても活発にPDを展開してきましたが、ここに来て手詰まり感を見せ始めました。その一例が、全米に設置されている孔子学院の相次ぐ閉鎖です。例えば、フロリダ州北フロリダ大学は、学内に設置されている孔子学院を、2019年2月には閉鎖する方針を固めました。

孔子学院の設置は、中国のPDの中でも特に重視される手法の一つです。孔子学院は中国政府の非営利教育機構であり、中国語や文化の教育をはじめ、宣伝、中国との友好関係の醸成などの一環として世界中の教育機関に設置されています。特に米国における文化・教育の普及活動には熱心です。

孔子学院をめぐっては、最近になって、米国内で「中国政府の政治宣伝機関と化している」などとの批判が高まる傾向にあります。孔子学院は中国政府から資金を得ており、米国の教育機関から、「学問の自由に反する」と批判され、また、学内で中国に有利なプロパガンダを宣伝していると懸念されています。

|

| 米国では孔子学院に逆風が吹いている |

このように、日本PDの最大のライバルともいうべき中国の米国に対する働きかけは難航しています。日本においても、PDの必要性が叫ばれる今日、こうした状況をどのように捉えるべきなのでしょうか。

PDとは、海外における自国の利益と目的達成のために、メディアでの対外情報発信や、海外の個人や組織との文化や教育に関する交流などの活動を通じ、海外における自国のプレゼンスやイメージの向上を目指す活動を指します。

大戦期に各国が戦略として用いた「プロパガンダ」が元々の形態であるとされます。しかし、戦後は「プロパガンダ」という言葉がネガティブなイメージとして想起されるようになり、PDという言葉が誕生しました。冷戦終結後には、ソフトパワーの重要性が増大したことや、世論が政府の政策決定において果たす役割が増大したことなどから、米国を中心に、各国がPDを重視する政策を採用していきました。

中国のPDは、日本がPDの重要性について着目するかなり以前から政治、経済、文化など、あらゆる分野において活発に展開してきました。その起源は天安門事件にあるといわれています。1989年6月4日に生起した天安門事件によって欧米諸国のメディアなどが作り上げた中国のマイナスイメージを払拭することが、当初の目的であったのです。

21世紀に入ると、中国は目覚ましく台頭していきます。中国の経済発展が急速に進行し、米国をはじめ、国際社会における中国のプレゼンスは格段に高まっていくこととなりました。

そして中国は、天安門事件以降の経験などから、PDが米国内の世論形成に大きな役割を持っていることを認識し、米国向けに積極的な活動を行ってきました。米国の政府機関などを通じた間接外交だけでなく、例えば、米国在住の華人を同胞として重視した地方都市における草の根レベルでの働きかけ、企業や市民団体との連携など、政府が前面に出ない形のPDを展開してきたのです。

とりわけ米国一般世論に働きかけるためには多彩なメディア戦略が必要だとの認識から、米国メディアへの働きかけをはじめ、中国中央電視台米国 (CCTV America)の発足や、China Watchの広告広報など、多大な努力を払ってきました。

特に2012年に米国に開局したCCTV Americaは、演出戦略などが卓越しているといわれます。多くの米国人をはじめとする外国人に視聴してもらうために、キャスターの人選や多言語化など、多様な演出の工夫を凝らしてきたことが功を奏したのでしょう。

特に孔子学院については、中国の代表的なPDとしても有名で、海外の大学などの教育機関に設立しています。中国が米国に設置した孔子学院の数は110であり、世界全体における同学院の総数525(2018年9月時点)の約21%を占めます。これは、ほかの地域や国における数と比較して、群を抜いて多いです。

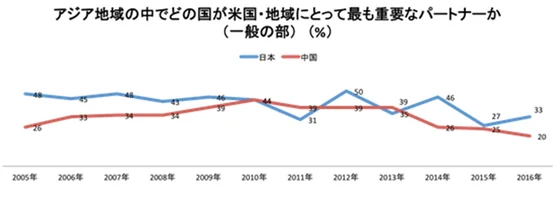

こうした中国の対米PDの影響は、米国世論にも表れ始めました。米国における対日世論調査(2016年度末まで外務省が実施)において、自国にとっての「アジアにおける最も重要なパートナー」を、「日本」ではなく「中国」と位置付ける見方が増え始めたのです。特に、日本がPD強化戦略をとる以前は、有識者の間にもこの考え方が浸透しており、2010年には「中国」が「日本」を20ポイントも追い抜き、調査開始以来最大の開きとなりました(中国56%、日本36%)。

そして、その後しばらくの間、「中国」が「日本」を上回る情況が続くこととなりました(下グラフ参照)。

|

| 外務省データより作成(以下同じ) |

さらに中国は、日本を劣勢に立たせる形で、米国の対中政策に有利に作用させようとするPDも展開してきました。例えば、中国や韓国が国際社会において対日批判を激しく行う状況が多発し、その韓国の活動に中国が協力する形でPDを展開しています。その影響は、徐々に米国国内でも現れるようになりました。現地メディアが日本の慰安婦問題や靖国神社参拝問題に関し、日本を批判的に取り上げるようになっていたのです。

中国にとって都合が良いのは、日米関係が悪化することです。しかし、中国が単独で、米国の対日感情を悪化させたわけではないです。米国内でも中国のプレゼンスが増大しており、米国自身が日米同盟を維持しながら中国とも良好な関係を構築しようとしたこともその一因です。

そうしたなか、同盟国の日本が歴史認識をめぐる問題や領土問題などで中国と対立することに対して、米国内で不快感が広がっていきました。さらに、歴史認識をめぐる日本政府の強硬な姿勢が、中国の反日的なPDを後押しする形となり、米国が「失望」という声明を出すこととなってしまいました。こうした状況を背景として、米国世論のなかでも、日本より中国をアジア最大のパートナーと見なす考え方が増えていったのだと考えられます。

このように、中国の米国におけるPD戦略は、日本にとって不利に作用していました。安倍政権による2015年度のPD強化戦略も、こうした事態に対する強い危機感があったからだと考えられます。

しかし、冒頭の記事にもみられるように、中国のプロパガンダ(PD)は、効き目がないようです。日米関係を悪化させるかに見えた中国の対米PDが、行き詰っているように見受けられます。しかも、文化、経済、政治と、多岐にわたる分野で上手くいっていないようです。

文化面でいえば、先に紹介した、米国各州の教育機関における孔子学院の相次ぐ閉鎖です。米議会では、共和党のルビオ上院議員をはじめ複数の議員が、孔子学院の閉鎖を働きかける活動を展開しており、これまで、シカゴ大学やペンシルバニア大学をはじめ、最近では2017年9月にイリノイ大学の、2018年4月にテキサス農工大学の孔子学院が次々に閉鎖を決定しています。

さらに2018年2月には、米連邦捜査局(FBI)が孔子学院に対して、スパイ活動容疑やプロパガンダ活動容疑で捜査を開始しました。

また、経済面では、トランプ政権誕生後、米中の貿易摩擦が「貿易戦争」と呼ばれるまでに緊迫しており、中国の通信機器大手であるHuaweiなどの通信機器の販売を制限・禁止する動きを見せています。そのHuaweiは、2018年に入ってから、米国におけるロビー活動費を大幅に削減し始めました。米国議会に対するロビー活動を縮小させたのです。

同社は民間企業でありながら、中国人民解放軍の退役軍人が創業した「人民解放軍のスピンオフ企業」ともいわれており、米国では中国人民解放軍や情報機関との関係が疑われていた企業です。

一見すると、米中の貿易摩擦の一環とも受け取られるこの問題は、実はPDの問題でもあります。政府が関係するロビー活動がPDの手法の一つといわれることに鑑みても、Huaweiは中国のPDの担い手の一部であるといえるからです。

さらに、政治面では、中国政府がワシントン所在の有力シンクタンクに資金提供を行っているとされており、それが最近になって米国内で問題となっています。2018年8月25日までに米議会が発表した報告書によると、中央統一戦線工作部(統戦部)が主体となり、米国政府に影響力を持つシンクタンクに資金提供し、中国寄りの立場をとるよう働きかけを行っていたといいます。

統戦部は、海外におけるPDを実施する組織であり、プロパガンダ工作も行っているとされます。報告書によると、統戦部と深い関わりを持つ中国の非営利団体「中米交流基金」が、ジョンズ・ホプキンズ大高等国際問題研究大学院をはじめ、ブルッキングス研究所、戦略国際問題研究所(CSIS)、大西洋評議会、カーネギー国際平和基金など、米国の外交政策策定に影響力を持つ多数のシンクタンクと研究活動などを通して提携していたといいます。

中国のPDの強みは、共産党独裁体制のもと、予算や人員といった豊富な資源を状況に応じて自在に投与できることです。米国の議員や大手企業幹部に働きかけるために多額の予算を組み、ロビー活動を通じて親中派を増やしているともいわれます。

中国は、経済・文化交流を通じて世論を誘導あるいは分断し、敵の戦闘意思を削ぎ、戦わずして中国に屈服するよう仕向けることを目的とした「三戦:輿論戦(世論戦)、法律戦、心理戦」を掲げています。PDは中国にとって安全保障戦略の重要な一部でもあるのです。その中国の対米PDが、今、転換点を迎えています。この状況を受けて、日本はどうすべきでしょうか。日本のPDの今後のあり方について検討してみます。

以下に日本のPDのあり方について考える際に注意すべき3つの点を確認しておきます。

(1) 世論の変化に敏感に。中国の動向など外部要因を吟味。

二次安倍政権発足当初は日中間で揺れていた米国世論も、最近では再び日本寄りになってきています。前出の外務省の世論調査において、2014年以降は「日本」が逆転する一方、「中国」を「アジアにおける最も重要なパートナー」とする一般世論は、減少傾向にあります(下グラフ参照)。

しかし、こうした状況を楽観視して良いわけではないです。有識者に限っていえば、日本を「アジアにおける最も重要なパートナー」と見なす考え方が減少傾向にあるからです。2014年はこれまで最も多い58%が日本を「最も重要なパートナー」と見なしていたのですが、それ以降は年々減少し、2016年には前年より14ポイントも落としてしまいました(グラフ3参照)。

米国の有識者は、政府の政策決定に直接的な影響力を持ちます。アジア最大のパートナーとして「日本」を選ぶ有識者の割合は「中国」より上回っているものの、その考え方が減少傾向にあるのは望ましくないです。

2016年にネガティブな視点が出てきた背景には、2016年11月に行われた米大統領選で勝利したトランプ大統領の影響があります。トランプ氏が選挙中から日米同盟を軽視するような発言を繰り返したり、TPPからの離脱を表明したりしたことが、今後の日米関係に対する米国有識者の見方に影響したと考えることもできるでしょう。

ただし、トランプ氏は保守派であり、米国の保守派の歴史の見方は近年変わってきており、単純な「日本悪玉論」は忌避される傾向にあることは、以前のこのブログに掲載したことがあります。

世論調査の結果と日本PDの関連についての判定は簡単ではないです。しかし、検証が困難だからといって、何もしなくて良い訳ではないです。日本は、米国におけるPD環境が変化しつつあることを認識し、中国の対米PDの行き詰まりを、自らのPDを一層推し進めるチャンスと捉えるべきです。PDの効果が表れるのには時間がかかります。中長期的な視点が必要とされるのです。(2) PDに安全保障の視点を。日本主導で海外シンクタンクとのタイアップ。

日本のPDのあり方を考える時、PDを展開する国の関心を理解することが重要です。特に米国に対してPDを展開する際は、「中国の台頭」や日米同盟の存在を無視することはできず、安全保障の視点を交えてPD戦略を考えなければならないです。例えば、日本に対する米国社会の支持を得るべく、広報や宣伝活動に加えて、日本主導で米シンクタンクなどと共同研究や机上演習を行い、その成果物を、米国メディアを通じて米国内の一般世論に働きかけていくのも一案です。安全保障分野での、こうした双方向性を重視したPDは、新しい取り組みとなることでしょう。(3) 感情的にならない。グローバル・スタンダードに沿った理知的な発信を。

歴史認識をめぐる問題については、中国や韓国が、海外(特に米国)において反日的ロビー活動を行ってきました。過去には、国際社会における中韓の反日ロビー活動は一定の「成果」を挙げており、当時は、日本もこうした海外の反応に抗議する形で発信してきました。

しかし、最近では、世界的に女性の権利擁護の意識が高まり、女性への性犯罪は厳しく断罪されています。そして慰安婦問題は、国際社会では今日の人権や女性の権利の問題として受け止られる傾向にあるのが現状です。

強硬な抗議を展開するだけでは、実情をよく理解しない国々に感情的な反応と捉えられかねないです。中韓に反発しているという印象を与えることは、かえって日本にとって不利になります。グローバル・スタンダードに沿った理知的な発信とするためには、間接的ではあっても、現在の日本がどのような国であるのかを発信することによって、日本の悪いイメージを植え付けようとする中韓の試みを無効化することができるでしょう。

中国は「日米離反」が中国の対米PDの主目的である。日本が歴史問題で中韓の挑発に乗ってしまえば、向こうの思う壺となってしまうのです。対米PDの最終的な着地点は、日本に対するポジティブな米国世論が定着、拡大し、より幅広いグループや年代に日本に興味を持ってもらい、日米関係が発展することです。その鍵は、従来のPDが重視する広報や文化を通じた交流のみならず、政治や安全保障といった分野でも協力し、一般から有識者まで、幅広い米国の個人や団体などとの関係を発展させることにあります。

日本の多様な魅力の発信拠点であるジャパン・ハウスは、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロの世界の3大都市でオープンし、強力に発信し始めました。しかし、これらの都市が存在する国以外でも、中国をめぐる世論やPD環境が変化しているのです。そこには、日本にとって、有利な変化も不利な変化もあります。

|

| ジャパンハウス・ロサンジェルス |

日本におけるPDの考え方やその戦略は、未だ発展途上にあります。これからの時代の外交にあっては、周辺の国や地域の情勢や考え方の変化を敏感に受け止め、世界的な視野に立ち、独りよがりになることなく、相手から受け入れられるメッセージを発信ことが必要となってきます。また、PDの効果を左右させうる外部要因を上手く利用する形で、自らのPDの方途も柔軟に適応させていく能力が求められるでしょう。

特に「中国のPDの行き詰まり」は、日本のPDにとってまたとないチャンスであると考えられます。

【関連記事】