- 参政党の急成長: 2020年結成の参政党は、2022年参院選で177万票、2024年衆院選で3議席、2025年東京都議選で3議席を獲得。支持率5~7%で、参院選の台風の目。「日本人ファースト」やリベラル政策で保守層や無党派層に支持拡大。

- 地道な活動の成果: 地方議員150人、資金20億円(4億3000万円をパーティー等で確保)。街頭演説や「神谷カフェ」で有権者と対話し、ネット戦略と「メディア不信」で熱狂的な支持を集める(総務省, X)。

- 日本保守党の台頭と課題: 2023年結成、2024年衆院選で3議席獲得。百田尚樹氏と有本香氏が結成、河村たかし氏が合流。支持率は参政党に及ばず、内部対立や保守系雑誌の批判が課題だが、成長の余地あり(coki.jp, bunshun.jp)。

- 保守層の選択肢拡大: 自民党への不満から参政党や日本保守党に保守層が流れ、Xで「自民離れの受け皿」と比較。両党の政策多様化が政治議論を活性化(X)。

- 高まる政治関心: 神奈川選挙区の95.0%が参院選に高い関心を示し、10代100%、全世代9割超え。参政党や日本保守党の台頭と自民党不満が背景(神奈川新聞)。

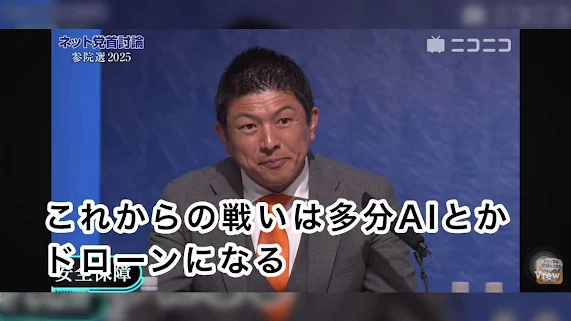

|

| 参政党代表 神谷宗幣氏 |

2022年参院選で177万票を獲得し神谷氏が比例区で当選。2024年衆院選で3議席、2025年東京都議選では世田谷区、練馬区、大田区で4候補中3人が当選するなど、勢いは止まらない。世論調査では自民党、立憲民主党に次ぐ支持率5~7%を記録。参院選の台風の目だ。

「日本人ファースト」を旗印に、外国人による土地購入規制や医療保険の明確化を訴える。一方、フリースクール推進やオーガニック給食でリベラル層にも食い込む。神谷氏の街頭演説には元航空幕僚長の田母神俊雄氏らが駆keつけ、支持者は外国人トラブルへの対応や自民党、国民民主党への失望から共感を寄せる。

世田谷区では立憲候補を上回り、維新の会やれいわ新選組の支持層にも影響を与える。神谷氏の過去の発言―コロナ陰謀論、反ワクチン、沖縄戦関連―は批判を浴びたが、支持者は意に介さない。YouTubeやXでの発信と「メディア不信」を煽る戦略で、熱狂的な支持を広げる。

北海道や福岡など複数人区での候補者擁立も注目され、自民や立憲を脅かす情勢だ。参政党の躍進は、地道な活動の積み重ねによる。地方議員を増やし、2025年6月時点で150人に拡大。全国の選挙区に候補者を擁立し、街頭演説や「神谷カフェ」などのイベントで有権者と直接対話。

2023年の政治資金収支報告書では、資金20億円のうち政治資金パーティーやグッズ販売で4億3000万円を確保し、草の根の支援を固めた([総務省 政治資金収支報告書](https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/))。Xでは「地道に根を張る戦略」と評価され、演説に人が少なくても票を獲得する力強さが指摘される(Xでの関連投稿)。

|

| 日本保守党、右から有本氏、河村氏、百田氏 |

参政党は5年で地方議員150人、国会議員5人に拡大。ネット戦略と保守層の取り込みが鍵だった。日本保守党も保守政策とSNSで支持を集めるが、参政党のように幅広い層に訴求できれば、参院選での議席増が期待できる。Xのフォロワー33万人超や党員4万6000人超の基盤は、参政党の初期に似る。

しかし、保守系雑誌「WiLL」や「月刊Hanada」は、LGBT理解増進法への姿勢や党運営を「偽善的」と批判。元候補者・飯山陽氏の党幹部批判や百田氏と河村氏の「ペットボトル事件」で内部対立が表面化している。それでも、参政党が地方議員を増やし議席を拡大したように、日本保守党もネット戦略や保守層の取り込みを強化すれば、参院選での成長が期待できる。

保守層の選択肢拡大と高まる政治熱

保守層にとって選択肢が増えた意義は大きい。自民党のスキャンダルや経済政策への不満から、保守層の一部が参政党や日本保守党に流れている。Xでは「自民離れの受け皿」として両党が比較される。参政党は全国での候補者擁立と生活者目線の政策で支持を拡大。日本保守党は消費税ゼロなど保守の強さを訴え、組織力で勝負する。

こうした選択肢の多様化は、保守派が自身の価値観に合う政党を選びやすくなり、政治の議論を熱くする。この動きは有権者の関心を高めている。共同通信社が7月3~4日に実施した参院選序盤情勢調査によると、神奈川選挙区の95.0%が「大いに関心がある」(70.0%)または「ある程度関心がある」(25.0%)と回答。過去6回の調査で最高だ。

10代が100%、50代が97.4%、30代でも90.2%と全世代で9割超え。前回の男女差5ポイント以上が1.7ポイントに縮まり、男性95.4%、女性93.7%と関心が急上昇(神奈川新聞)。この高揚は、参政党や日本保守党の台頭と自民党への不満が背景にある。保守派も含めた有権者の政治への熱が、選挙戦をさらに激化させるだろう。

夫婦別姓反対!日本の家族と文化を守る保守派の闘い 2025年6月7日

保守分裂の危機:トランプ敗北から日本保守党の対立まで、外部勢力が狙う日本の未来 2025年6月6日

.webp)

.jpg)