まとめ

- 米中貿易戦争が激化し、相互関税の応酬が続く。トランプ政権は5日から一部関税を発動、中国は34%の追加関税で対抗。米国では農産物輸出や景気への悪影響が懸念。

- TikTokの米事業売却が新たな火種に。トランプが期限を75日延長するが、中国は報復で承認を保留。依存度低下で報復に自信か。

- 米国にとって中国は重要な輸出先。前回の貿易戦争で農産物輸出が急減、農家は今も苦境。対立はエスカレートする一方だ。

.jpg) |

| 激論するトランプと習近平 AI生成画像 |

米国と中国の間で貿易戦争が激化し、相互関税の応酬がエスカレートしている。トランプ米政権は5日、一部関税を発動し、これに対し中国は米国からの輸入品すべてに34%の追加関税を課す対抗措置を打ち出した。米国では農産物の輸出減少や景気全体への悪影響が強く懸念されており、中国は報復として大豆やトウモロコシなど米国産農産物にも対象を広げている。

関税は2段階方式で、5日からすべての貿易相手国に一律10%が適用され、9日から貿易赤字の大きい国への上乗せ分が追加される。TikTokの米国事業売却問題も新たな火種となり、トランプ大統領は売却期限を延長したが、中国は相互関税への対抗として承認を保留している。

オランダのエコノミストは、中国の対米輸出依存度が低下していると指摘し、報復への自信を強めていると分析。米国農業界は前回の貿易戦争で受けた輸出急減などの打撃を訴え、再びの悪影響を避けるよう求めているが、事態悪化への懸念は収まる気配がない。

【私の論評】米中貿易戦争の裏側:米国圧勝の理由と中国の崩壊リスクを徹底解剖

まとめ

- 米中関税合戦では米国が圧倒的に有利。国際金融のトリレンマで、変動相場制の米国は自由に動けるが、管理変動相場制の中国は人民元を縛られ、金融政策が制限される。輸出品でも米国の大豆や天然ガスは代替が難しく、中国の電子機器や服は簡単に他国に切り替えられる。

- 経済規模と貿易依存度でも差は歴然。米国のGDPは25兆ドルで内需が強く、輸出はGDPの11%。中国は18兆ドルで輸出依存度20%と高く、米国市場を失うと痛手が大きい。2018~2019年の貿易戦争で中国経済は揺れ、米国は平然と耐えた。

- 技術とサプライチェーンでも米国がリード。ファーウェイ制裁や半導体規制で中国を締め上げ、TikTok売却問題でも圧力をかける。中国が報復関税に固執するのは意地だけだ。変動相場制と市場自由化が必要だが、共産党の統制がそれを阻む。

- 共産党の体制が中国の足かせだ。民主化、政治と経済の分離、法治国家化が改革に必要だが、党の支配が崩れるのを恐れてできない。このままでは経済が衰退し、ソ連崩壊のような末路が待つ。経済に疎い習近平にはこの現実が見えていない可能性がある。

- 現実が明らかになれば、中国は軍事で賭けるかもしれない。2024年の台湾演習や軍事費2450億ドルが示すように、覇権強化を狙う可能性がある。だが、米国は2正面作戦に限界があり、2025年トランプはアジアシフトを宣言。AUKUSや日韓協力で迎え撃つ準備を進めている。

.jpg) |

| トランプが「関税」のハンマーを振りかざし、習近平を圧倒! 米国の経済力と技術優位が中国を追い詰める AI生成画像 |

米中間の関税合戦が火を噴いている。だが、マスコミがあまり騒がない裏で、中国が明らかに不利で、米国が圧倒的に有利な状況が広がっているのだ。この現実は、国際金融のトリレンマという世界の金の流れを支配するルールや、為替の違い、貿易への依存度から見ると、ビシッと浮かび上がる。米国は変動相場制で自由に動き回れるし、輸出品の強さ、国内市場の巨大さ、技術の力でも中国をぶっちぎっている。

中国が報復関税で意地を張っても、自分の首を絞めるだけだ。生き残る道は、為替制度をガラッと変え、市場を自由に開くことしかない。なのに、中国はそれができない。共産党の政治が足を引っ張り、民主化や法治国家への道を塞いでいるからだ。このままじゃ、長く衰退し、ソ連が崩れたみたいな末路が待っているかもしれない。

しかも、この現実は経済に疎い習近平やその取り巻きたちが強く認識していない可能性がある。今は報復関税に終始しているが、いずれ誰の目にも明らかになる。その時、中国は最後の賭けに出るかもしれない。それは、軍事力を使った覇権の強化だ。だが、米国は今、2正面作戦を余裕でこなせる状態じゃない。だからこそ、トランプはアジアにシフトすると宣言しているんだ。さあ、一気にその核心に突っ込んでみよう。

まず、国際金融のトリレンマだ。これは、金の流れを動かす3つの柱——為替を固定するか、資本を自由に動かすか、金融政策を自分で決めるか——を全部は手にできないという法則だ。どれか2つしか選べない。経験も数字もこれを裏付けている。米国は変動相場制を選んだ。ドルは世界の基軸通貨だ。資本を自由に動かしつつ、連邦準備制度が金融政策をガンガン進められる。2022年、インフレを抑えるために利上げした時、ドル高がグイッと進んだ。だが、米国経済はビクともしなかった。

変動相場制を採用している国なら、関税で輸出が減ると通貨が下落し、輸出品が安くなって競争力が回復する。2015年の日本の例を見ると、円安が進んだことで自動車や電子機器の輸出が持ち直し、経済が安定した(日本銀行データ)。米国も変動相場制だ。2022年、FRBがインフレ抑制のために利上げした時、ドル高が進んだが、その後調整が入り、輸出産業は大きなダメージを免れた(米国商務省)。つまり、米国は関税戦争の影響を為替の動きでカバーできる余地がある。

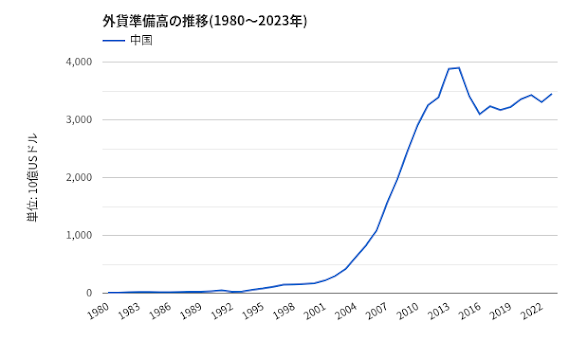

だが、中国のような固定相場制に近い管理変動相場制の国では話が違う。人民元はドルに縛られ、自由に動けない。中国人民銀行は為替を一定の範囲に抑えるため、2018~2019年の貿易戦争で外貨準備を大量に投入した(中国人民銀行発表)。為替が動かないから、関税のダメージを緩和する余地がない。2018年、米国が中国製品に25%の関税をかけた時、中国の輸出は急減し、GDP成長率が6.6%から6.1%に落ち込んだ(中国国家統計局)。一方、米国は為替調整で輸出競争力を維持し、内需の強さもあって経済は安定した(米国経済分析局)。

|

| クリックすると拡大します |

次に、輸出品の違いだ。米国の対中輸出は大豆、トウモロコシ、天然ガスといった生活や産業に欠かせないものだ。中国が関税をかけても、完全には切れない。2018年、米国産大豆に25%の関税をぶつけた時、輸入は減った。だが、中国はブラジルに頼るしかなく、コストが跳ね上がった。米国農務省のデータを見れば、2020年以降、中国の需要が戻って輸出が盛り返している。一方、中国の対米輸出は電子機器や服だ。米国が関税をかければ、ベトナムやメキシコにサクッと切り替えられる。商務省の数字でも、2018~2019年に中国からの輸入が減った分、東南アジアがグンと伸びた。このズレが、中国をジリ貧に追い込む。

経済の大きさと市場の力も見逃せない。米国のGDPは約25兆ドル(2023年IMF推計)。中国は18兆ドルだ。米国は世界一の消費市場で、中国企業には欠かせない。2018年、トランプが中国製品に500億ドル、後に2500億ドルの関税を叩きつけた。中国の報復は米国製品600億ドル止まりだ。なぜか? 中国の対米輸出は総輸出の16%(2022年中国税関総署)。米国は7%(2022年米国商務省)。中国企業は米国を失うと痛い。

米国企業は他でカバーできる。貿易への依存度も目を引く。米国の輸出はGDPの11%(世界銀行、2022年)。内需がガッチリ支えている。中国は最近内需にシフトしたとはいえ、まだ20%だ。関税で輸出が減ると、中国経済はガタガタ揺れる。2018~2019年、輸出企業が売上を落とし、仕事が減った。米国は内需の力で平気だ。また米国の一人当たり名目GDPは約76,399ドルで、世界でもトップクラスに位置している。これに対し、中国の一人当たり名目GDPは約12,720ドル。この数字から、米国の一人当たりGDPは中国の約6倍に達している。この差はデカすぎる。

技術とサプライチェーンでも米国が圧倒する。半導体や先端技術でリードし、中国を締め上げる。2020年のファーウェイ制裁、2022年の半導体規制で、中国のハイテク産業は大打撃だ。国産化を急ぐが、台湾のTSMCや韓国のサムスンに追いつけない。米国は中国の安物に頼らず、サプライチェーンを広げられる。TikTokの話もそうだ。2025年4月、トランプが売却期限を75日延ばしたが、中国が承認を渋り、計画はポシャった。米国市場を失うリスクは中国側に重く、米国は平然と圧力をかける。

中国が報復関税にしがみつくのは、意地っ張りにしか見えない。経済に疎い習近平やその側近が、現実を分かってないのかもしれない。2018~2019年、GDP成長率が6.6%から6.1%に落ち(中国国家統計局)、製造業も低迷した。中国のGDP統計なんて信用ならないが、落ち込んだのは確かだ。関税は輸入コストを上げ、自国を苦しめる。抜け道はある。変動相場制にして人民元を市場に任せ、市場を自由にすればいい。2015年の人民元切り下げで輸出が持ち直した例もある。資本を自由に動かし、投資を呼び込めば、経済は強くなる。だが、中国は動けない。

なぜだ? 共産党の体制が邪魔をする。経済は党が牛耳り、人民銀行も国有企業も党の言いなりだ。変動相場制は人民元を市場に預けること。資本の自由化は資金が海外に逃げるリスクを孕む。それを防ぐには市場を透明にしないといけないが、共産党はそんなこと許さない。国有企業を優遇し、民間を締め付ける。2021年、アリババや滴滴出行を叩いたのは、党が経済を握りたいからだ。1989年の天安門後、鄧小平は経済を開いたが、政治は触らなかった。

今の習近平は権力を握り、改革を嫌う。本当は、民主化、政治と経済の分離、法治国家が必要だ。米国や西側じゃ当たり前だ。だが、中国では共産党が法の上に立ち、経済も党の道具だ。民主化は国民の声が力を持つ。政治と経済が別れれば、国有企業の利権が消える。法治国家なら党の勝手が通らない。だが、これをやれば共産党の支配が崩れる。だからできない。改革は体制を揺るがす爆弾だ。

だから中国は動けない。関税で意地を張るだけだ。だが、この現実は、いずれ誰の目にも明らかになる。経済に疎い習近平やその取り巻きは、今は報復関税に終始している。2025年3月、中国外務省の王毅は「米国の一方的ないじめ」と非難し、対抗措置をチラつかせた(CNN報道)。だが、経済は弱り、成長率は2010年代の8%超から5%台へ(2023年予測)。人口は減り、借金は膨らむ。

ソ連は計画経済で潰れ、1991年に崩壊した。中国も同じ道をたどるか? その時、最後の賭けに出るかもしれない。軍事力を使った覇権の強化だ。2024年10月、習近平は台湾周辺で軍事演習を強化し、「戦争準備」を叫んだ(BBC報道)。中国の軍事費は2450億ドル(ストックホルム国際平和研究所、2023年)と米国(9160億ドル)の4分の1だが、アジアに集中すれば脅威だ。

だが、米国は今、2正面作戦を余裕でこなせる状態じゃない。ウクライナと中東で手一杯だ。2022年、ロシアのウクライナ侵攻で米国は軍事支援に追われ、2023年にはイスラエル支援も重なった(米国防総省)。兵站も予算も伸びきっている。だから、トランプはアジアにシフトすると宣言したのだ。2025年1月、彼は「アジアが最優先」と演説し、日本や韓国との同盟強化を強調した(AP通信)。AUKUSやクアッドも動き出し、2023年に米国、日本、韓国がキャンプデービッドで協力を固めた(ホワイトハウス発表)。中国が軍事で賭けに出ても、米国はアジアで迎え撃つ準備を進めている。

結論だ。米国は経済の力と体制の柔軟さで中国をぶっちぎる。報復関税は中国を弱らせるだけだ。為替と市場を変えなければ生き残れない。だが、共産党がそれを許さない。民主化も法治も無理だ。この現実を習近平が見誤れば、いずれ崩壊が誰の目にも明らかになる。その時、軍事で賭けるかもしれないが、米国はアジアにシフトして備えている。この戦い、米国が圧倒的に有利なのは、経済と現実が証明する揺るぎない真実だ。

【関連記事】

「荒唐無稽」「乱暴すぎる」トランプ関税が世界中から総スカン!それでも強行する「トランプのある危機感と狙い」―【私の論評】トランプ関税の裏に隠れた真意とは?エネルギー政策と内需強化で米国は再び覇権を握るのか 2025年4月5日

「手術は終了 アメリカ好景気に」トランプ大統領が関税政策を正当化 NY株価大幅下落も強気姿勢崩さず 新関税も正式発表か―【私の論評】トランプ関税の衝撃と逆転劇!短期的世界不況から米エネルギー革命で長期的には発展か 2025年4月4日

中国、カナダの農産物・食品に報復関税 最大100%―【私の論評】中国vs加 関税戦争の裏側:中国が圧倒的に不利に陥る中、日本の使命とは 2025年3月8日

トランプ大統領が「日本の消費税廃止」を要求? JEEP以外のアメ車が日本で売れない理由は「そこじゃない」―【私の論評】トランプの圧力で変わるか?都内の頑丈な鉄橋の歴史が物語る日本の財政政策の間違い 2025年3月6日

コラム:「トランプ関税」に一喜一憂は不要、為替変動が影響緩和―【私の論評】変動相場制の国カナダ、メキシコとは異なる中国の事情 2025年2月11日

「手術は終了 アメリカ好景気に」トランプ大統領が関税政策を正当化 NY株価大幅下落も強気姿勢崩さず 新関税も正式発表か―【私の論評】トランプ関税の衝撃と逆転劇!短期的世界不況から米エネルギー革命で長期的には発展か 2025年4月4日

中国、カナダの農産物・食品に報復関税 最大100%―【私の論評】中国vs加 関税戦争の裏側:中国が圧倒的に不利に陥る中、日本の使命とは 2025年3月8日

トランプ大統領が「日本の消費税廃止」を要求? JEEP以外のアメ車が日本で売れない理由は「そこじゃない」―【私の論評】トランプの圧力で変わるか?都内の頑丈な鉄橋の歴史が物語る日本の財政政策の間違い 2025年3月6日

コラム:「トランプ関税」に一喜一憂は不要、為替変動が影響緩和―【私の論評】変動相場制の国カナダ、メキシコとは異なる中国の事情 2025年2月11日

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)