|

| 習近平とトランプ |

米中貿易戦争で、中国の習近平国家主席がトランプ米大統領に「降伏宣言」した。外資の規制緩和や知的財産の保護など、米国側の要求を丸のみした形だ。トランプ政権は口約束で終わらせないように「具体的行動を」とクギを刺した。

10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は、前日比428・90ドル高の2万4408・00ドルと大幅続伸した。

11日午前の東京市場は午前9時現在、24円77銭高の2万1819円09銭と小幅続伸して取引が始まった。円相場は、1ドル=107円前半と円安基調で推移した。

習主席は10日の講演で「中国の市場環境はこれから大幅に改善し、知的財産は強力に保護される。中国の対外開放は全く新しい局面が開かれる」と述べ、市場開放に向けて努力する姿勢を表明。外資による金融機関の設立で制限を緩和するほか、自動車分野などでも外資の出資比率の制限を緩和するとした。

トランプ政権が問題視する対中貿易赤字について「貿易黒字を追求しない」として輸入拡大に努力するとし、自動車などの関税を大幅に引き下げる意向を示したほか、知的財産の侵害についても「外資企業の中国における合法的な知的財産を守る」と強調した。

少なくとも言葉のうえではトランプ政権が問題視していた点に「満額回答」した形だ。

トランプ氏はツイッターで「習主席による思いやりのある言葉」と満足げにつぶやいた。

ただ、サンダース米大統領報道官は習氏の発言について「正しい方向への一歩だが、単なる美辞麗句ではなく具体的に行動を起こしてほしい」と要求。中国が市場開放を具体化するまで交渉を続け、関税引き上げなど制裁発動の手続きも進める考えを示した。

貿易戦争はさらに攻防が続きそうだ。

【私の論評】元々中国に全く勝ち目なし、米国の圧勝となる(゚д゚)!

アメリカのトランプ政権が3月末に海外からの輸入鉄鋼・アルミニウム製品に高い関税をかけたことに対して、中国は4月2日から報復措置として、アメリカ産品128品目に最大25%の上乗せ関税をかけました。

これに対して、日本のメディアは「貿易戦争」が勃発すると騒いでいますが、本当にそうなるのでしょうか。よく知られているように、中国はアメリカにとって最大の貿易赤字国です。

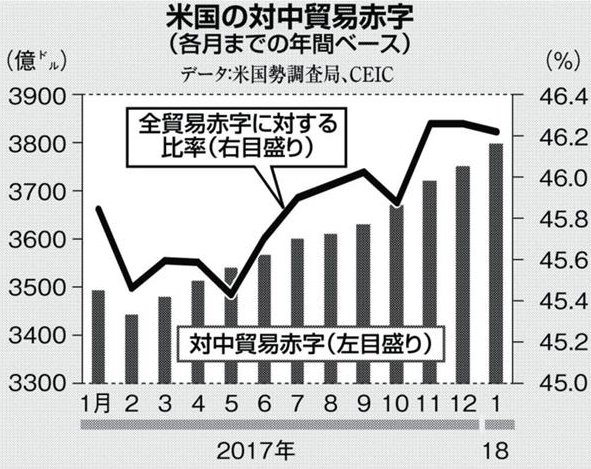

2017年のアメリカのモノの貿易赤字7,962億ドルのうち、対中赤字は3,752億ドルで過去最大、約半分を占めています。ちなみに、これまでアメリカにとって2位の貿易赤字国だった日本は、メキシコに抜かれて3位になっています。

中国のアメリカへの輸出は、同国のアメリカからの輸入の3倍もの規模になります。2016年の中国のアメリカへの輸出額は3,897億ドルでしたが、アメリカからの輸入は1,344億ドルしかありません。今回の中国側の報復関税では、そのアメリカからの輸入のうち、30億ドルが対象になっているだけです。したがって、もしも貿易戦争が起こった場合、圧倒的に不利になるのは中国側です。

しかも、アメリカが制裁対象にしているのは鉄鋼やアルミニウムなど、中国が最大の生産国となっている品目です。2017年の世界の鉄鋼生産量は16億9,122万トンでしたが、そのうちの約半分、8億3,173万トンを中国が生産しています。明らかに過剰生産であり、不当廉売によって世界各国の鉄鋼業界が悲鳴を上げている状態であることは、言うまでもありません。

言うまでもなく、世界最大の鉄鋼消費国も中国で、2017年の鉄鋼需要は7億7,000万トンとダントツですが、6,000万トン、約7.5%も過剰生産していることがわかります。しかも、インフラ建設もピークに達し、その需要は年々低下すると予想されています。

そのことは、中国の経済成長率が年々下落していることや、「一帯一路」によって、過剰生産された鉄鋼を他国へ振り向けようとしていることからも理解できるというものです。

一方、世界2位の鉄鋼消費国はアメリカです。2018年のアメリカの予想鉄鋼需要は1億1,000万トンと見込まれています。アメリカの年間鉄鋼生産量は8,164万トン(2017年)ですから、約3,000万トン分を自国で生産するか、輸入すれば良いことになります。

一方、世界2位の鉄鋼消費国はアメリカです。2018年のアメリカの予想鉄鋼需要は1億1,000万トンと見込まれています。アメリカの年間鉄鋼生産量は8,164万トン(2017年)ですから、約3,000万トン分を自国で生産するか、輸入すれば良いことになります。

そして、輸入先は中国以外にも数多くあります。中国の不当廉売によって被害を受けている他国から鉄鋼を買えば良いだけです。すでに鉄鋼価格は世界的に低下していましたから、中国製鉄鋼に関税をかけたからといって、鉄鋼価格の上昇によるインフラ懸念も少ないはずです。

一方、中国が報復措置として輸入制限をかけた128のアメリカ産品のうち、代表的なものが豚肉と大豆です。

中国は豚肉消費量においても生産量においても世界1位ですが、近年では豚飼養頭数が減り、生産量が消費量を下回っているため、輸入に頼ってきました。2016年には162万トンを輸入に頼っていますが、アメリカからはその8分の1にあたる21万トンを輸入しています。輸入先の1位はドイツ、2位がスペインで、アメリカは3位にすぎません。

しかもアメリカの豚肉生産量は1,132万トン(2016年)であり、そのうちの21万トンというのは、アメリカ国内生産の2%にも満たない数量です。

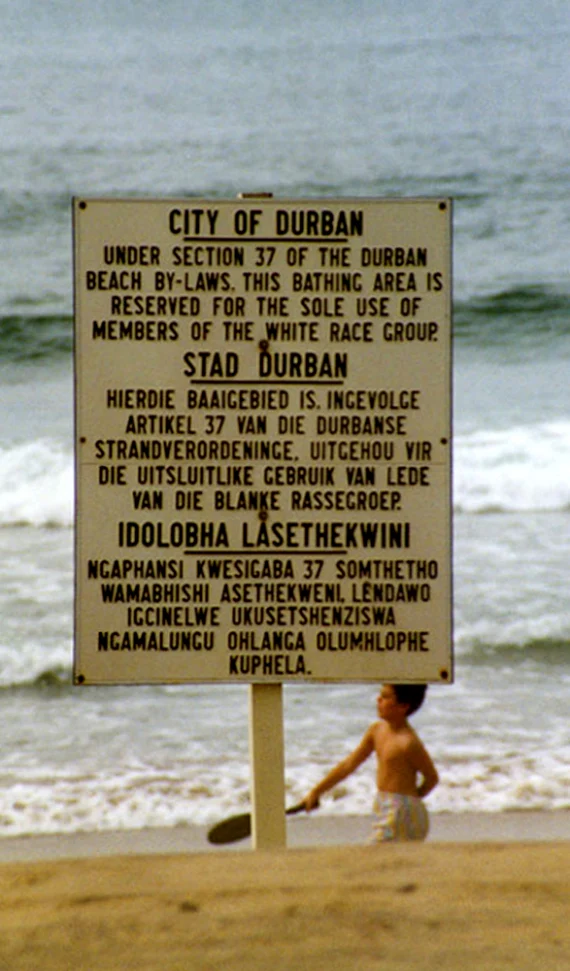

アメリカにとってはさほどの打撃にならない一方、むしろ中国にとっては大きな打撃になる可能性が高いでしょう。というのも、食料価格の高騰は人民の不満につながるからです。シカゴ大学の趙鼎新教授は、1989年の天安門事件は、食料品価格の急騰が発端だったと分析しています。中東で起きたジャスミン革命も、食料価格の高騰が原因でした。

一方、中国が報復措置として輸入制限をかけた128のアメリカ産品のうち、代表的なものが豚肉と大豆です。

中国は豚肉消費量においても生産量においても世界1位ですが、近年では豚飼養頭数が減り、生産量が消費量を下回っているため、輸入に頼ってきました。2016年には162万トンを輸入に頼っていますが、アメリカからはその8分の1にあたる21万トンを輸入しています。輸入先の1位はドイツ、2位がスペインで、アメリカは3位にすぎません。

しかもアメリカの豚肉生産量は1,132万トン(2016年)であり、そのうちの21万トンというのは、アメリカ国内生産の2%にも満たない数量です。

アメリカにとってはさほどの打撃にならない一方、むしろ中国にとっては大きな打撃になる可能性が高いでしょう。というのも、食料価格の高騰は人民の不満につながるからです。シカゴ大学の趙鼎新教授は、1989年の天安門事件は、食料品価格の急騰が発端だったと分析しています。中東で起きたジャスミン革命も、食料価格の高騰が原因でした。

|

| 中東で起きたジャスミン革命は食料価格の高騰が原因だった |

また、大豆についてはたしかにアメリカが世界の生産量1位で、1億トンを生産しているため、アメリカ農家も中国の輸入規制を非常に警戒しています。しかし、一方の中国は1,100万トンの生産しかないにもかかわらず、消費量は9,500万トンで、8,400万トンを輸入に頼らざるをえない状況なのです。

アメリカからの輸入大豆は中国での流通量の3分の1を占めているとされています。中国がこれほど大豆を必要とする理由は、搾油用に加えて、家畜飼料のためです。

しかも、2018年の生産量は、アメリカでは増産見込みであるものの、アルゼンチンやブラジルなどでは減産が見込まれ、世界全体では減少すると見込まれています。一方、消費は中国をはじめとする世界全体で増加すると見込まれています。

そのため、中国がアメリカからの大豆を輸入規制すれば、中国国内での需要に供給が追いつかず、大豆の価格高騰、さらには豚肉などの畜産物の価格高騰につながる可能性が非常に高いと言えます。

鉄鋼・アルミは世界的な供給過剰状態にあり、アメリカのみならず、欧米でも中国産鉄鋼への強い反発があります。このような状態であるからこそ、アメリカは中国産鉄鋼・アルミに高関税をかけたわけです。

一方、中国は自国で供給不足にあり、世界的にみても供給過剰ではないアメリカ産の農産物、畜産物に報復関税をかけたということになります。しかも、工業製品は生産調整が容易であるのに対して、農業・畜産物は天候や病害などによって生産は不安定です。

そのため、中国がアメリカからの大豆を輸入規制すれば、中国国内での需要に供給が追いつかず、大豆の価格高騰、さらには豚肉などの畜産物の価格高騰につながる可能性が非常に高いと言えます。

鉄鋼・アルミは世界的な供給過剰状態にあり、アメリカのみならず、欧米でも中国産鉄鋼への強い反発があります。このような状態であるからこそ、アメリカは中国産鉄鋼・アルミに高関税をかけたわけです。

一方、中国は自国で供給不足にあり、世界的にみても供給過剰ではないアメリカ産の農産物、畜産物に報復関税をかけたということになります。しかも、工業製品は生産調整が容易であるのに対して、農業・畜産物は天候や病害などによって生産は不安定です。

すでに中国の食料自給率は8割台で食料輸入国に転落していますが、一人っ子政策を廃止したことや、高齢化社会による働き手不足によって、ますます食料自給率が下がっていくことは目に見えています。

食糧問題はこれからの中国の最大のリスクとされてきました。その自らのウイークポイントにかかわるような産品に対して制裁措置を行うというのは、それしか手段がなかったということの表れです。そのため、そう長くは対米制裁措置を継続できないでしょうし、制裁が長期化すれば、むしろ首が締まるのは中国のほうなのです。

ちなみに、この米中の「貿易戦争」については、日本や台湾も通商国家、貿易国ですから、「被害が避けられない」という恨み節もよく聞かれます。しかし、日台にとって「利益だ」という声も多いです。私の見解としては、長期戦として長引いたほうが、中国以外の国にとっても「百利あって一害なし」だと思っています。

食糧問題はこれからの中国の最大のリスクとされてきました。その自らのウイークポイントにかかわるような産品に対して制裁措置を行うというのは、それしか手段がなかったということの表れです。そのため、そう長くは対米制裁措置を継続できないでしょうし、制裁が長期化すれば、むしろ首が締まるのは中国のほうなのです。

ちなみに、この米中の「貿易戦争」については、日本や台湾も通商国家、貿易国ですから、「被害が避けられない」という恨み節もよく聞かれます。しかし、日台にとって「利益だ」という声も多いです。私の見解としては、長期戦として長引いたほうが、中国以外の国にとっても「百利あって一害なし」だと思っています。

|

| 3月8日、トランプ米大統領は記者会見で、鉄鋼とアルミニウムにそれぞれ 25%と10%の関税を課す輸入制限を実施することを正式に発表 |

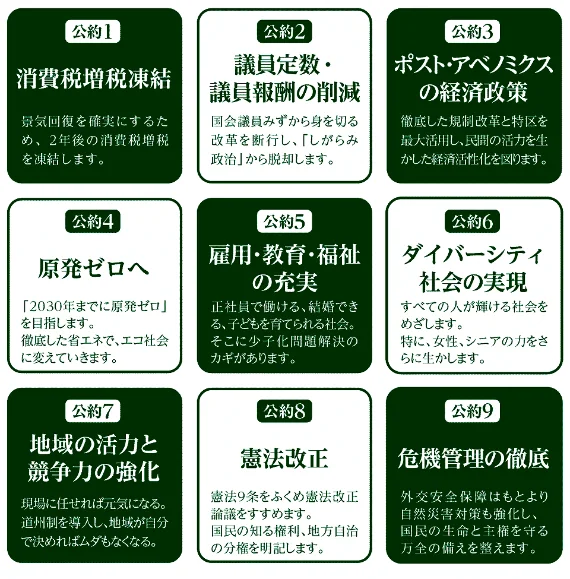

そうはいつても、鉄鋼・アルミの問題は日本にもかなり悪影響があるのではとみるむきもありますが、高品質の日本製品を制限して困るのは米産業界なのです。ほうっておけばよいのです。どうしても制限対象から日本を外してくれ、と安倍首相が頼み込むなら、トランプ氏は待ってましたとばかり、為替条項付きの日米貿易協定の交渉開始を言い出すに決まっています。

日本の円安政策に歯止めをかけ、日本車の輸出攻勢をかわしたい。そればかりではない。円安に頼るアベノミクスは制約を受ける。日本は米国との利害が共通する分野に議題を合わせる。中国の鉄鋼などの過剰生産を厳しく批判して、トランプ氏に同調すればよいのです。

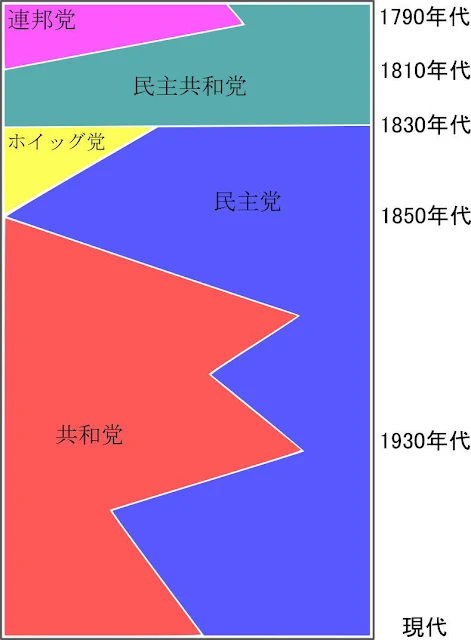

この米中貿易戦争について、多くの海外メディアや日本のメディアは、トランプ大統領こそ元凶だとしています。中国は「トランプ大統領は保護主義に走っている、中国は自由貿易を守ろうとしている」と主張し、これに賛同する識者も少なくありません。

しかし、中国における鉄鋼産業は国営企業が中心です。習近平は国営企業は潰さず、「国際市場において、より強く、より大きくする」と述べています。つまり、中国という国家を後ろ盾にした国営企業の存在感を国際市場において高めていくと宣言しているのです。どんなに赤字でも国が資金援助し、その国家の支援をもとに国営企業の国際競争力を強めていくと主張しているのです。

はたしてそれは「自由貿易」と言えるのでしょうか。国家が介入しない民間企業が主役の資本主義市場に、中国という強大な国家の力を背景とした国営企業が乗り込み、不当な廉売によって市場を奪っていく。

これのどこが「自由貿易」といえるでしょうか。しかも中国は国内の民間企業、外資系企業に対して中国共産党の指導を強めるとしています。中国こそが経済統制に走り、自由経済の脅威となっているのです。今回の「貿易戦争」には、そうした背景があることを認識すべきです。

いずれにせよ、アメリカに対して勇ましく対抗措置を打ち出した中国ですが、このことが習近平政権の命脈を断つことにつながる可能性が非常に高い状況でした。

いずれにせよ、アメリカに対して勇ましく対抗措置を打ち出した中国ですが、このことが習近平政権の命脈を断つことにつながる可能性が非常に高い状況でした。

|

| 中国の王外相は「(貿易戦争は間違いなく誤った処方箋であり、他国と自国に 損害を与えるだけだ」との考えを示し、実際に米国が追加関税に 踏み切った場合には「同様の措置を取る用意がある」と表明していた |

このような状況を理解したからこそ、習近平は10日の講演で「中国の市場環境はこれから大幅に改善し、知的財産は強力に保護される。中国の対外開放は全く新しい局面が開かれる」と述べ、市場開放に向けて努力する姿勢を表明したのです。

さらに、外資による金融機関の設立で制限を緩和するほか、自動車分野などでも外資の出資比率の制限を緩和するとしたのです。

そうして、これには最近の日米による北に対する制裁が苛烈さを増し、とどまるところを知らないということも大きく影響しているとみられます。

先日このブログにも掲載したように日本は、戦後一度も艦艇を差し向けたことがない黄海に海自の艦艇を派遣して監視活動にあたっています。米国は、制裁をさらに強化するため、今後米沿岸警備隊を半島付近に派遣することを検討しています。

最近まで、トランプ政権は、オバマが中国が南シナ海や、その他の地域で中国が何をしようが、結局のとろ「戦略的忍耐」で何も具体的な行動を起こさなかったのとは対照的に北朝鮮に対して制裁でかなりの圧力をかけています。

ご承知の通り、トランプ大統領は先月、レックス・ティラーソン国務長官を更迭し、後任にマイク・ポンペオCIA(中央情報局)長官を指名しました。続いて、ハーバート・マクマスター大統領補佐官(国家安全保障問題担当)も解任し、後任にジョン・ボルトン元国連大使を内定した。

|

| マイク・ポンペオ氏(左)とジョン・ボルトン氏(右) |

ポンペオ氏は、『正恩氏排除=斬首作戦』に賛成しています。CIA内に初の北朝鮮専門部隊『朝鮮ミッションセンター』をつくりました。結果、正恩氏の隣に協力者を構築し、反正恩一派が結成されたようです。朝鮮人民軍の一部は命乞いを始め、クーデターを計画し始めたとされています。正恩氏が一番憎む男だです。

ボルトン氏は、対北先制攻撃を公言しています。ジェームズ・マティス米国防長官は3月末、国防総省でボルトン氏を迎えた際、『あなたは“悪魔の化身”だと聞いている』といいました。イラク戦争(2003年~11年)時にも、北朝鮮とイランへの攻撃を強硬に主張しました。

正恩氏の父、金正日(キム・ジョンイル)総書記は2週間も地下に隠れて震えていたとされています。『ボルトン』という言葉は、北朝鮮では『死神』と同じです。

トランプ氏はこれは2人を抜擢することによって、『戦争内閣』を構築したのです。ポンペオ、ボルトン両氏を信頼し、対北朝鮮政策の最終形を組み立てているのです。米国が要求する『核・ミサイル開発』放棄は、ボルトン氏がいう『リビア方式』です。

正恩氏はこれに対して『武装解除だ』と激しく拒否しています。しかし、米国の要求を飲まなければ、5月の米朝首脳会談は、正恩氏への『死刑宣告=宣戦布告の場』になることになります。

この圧力に耐えきれなくなった金正恩は、平昌で微笑み外交をはじめ、最近でははじめて北朝鮮を出て、中国まで赴き習近平主席と会談を行っています。

この有様をみて、習近平も恐れをなしたとみえます。まずは、トランプ氏に対して、「敵対」するつもりはないことを表明せざるをえなくなったのでしょう。

そもそも、トランプ政権は、北朝鮮など前哨戦にすぎず、中国こそが本当の敵である捉えているようです。だからこそ、昨年は北朝鮮に対して具体的に軍事作戦をとることもなく、中国の動向を探っていたようです。

中国に明確に対峙するという戦略を採用したからこそ、北に対して明確な態度をとることができるようなったのです。そうして、北が米国の要求を飲まなければ、間髪を入れず北に対して軍事攻撃を開始するでしょう。

しかし、中国当局は米国債を売却できないでしょう。なぜなら、売却によって債券価格が大幅に下落するため、同様に中国当局にも巨額な損失をもたらすことになるからです。そもそも、中国の元は、中国が米国債を大量に持っていること、ドルを大量に保有しているということが信用の裏付けになっています。

米国債を大量に売却すれば、元の価値を毀損するだけになります。最近は外貨不足が目立ってきた中国ですが、そうなるとますますドルが寄り付かなくなり、元の信用はガタ落ちになることでしょう。

米中貿易戦が勃発すれば、政治制度が異なる両国の中で中国は最も大きな代価を支払うとことになります。中国の現在の政治制度では、経済成長を維持しつづけることのみが政権の統治の正当性を保証しています。

したがって、米中貿易戦でホワイトハウスから追われることを心配しないトランプ氏に対して、中国共産党政権はこの貿易戦で中南海を失うことにもなりかねないです。

米中貿易戦が勃発すれば、政治制度が異なる両国の中で中国は最も大きな代価を支払うとことになります。中国の現在の政治制度では、経済成長を維持しつづけることのみが政権の統治の正当性を保証しています。

したがって、米中貿易戦でホワイトハウスから追われることを心配しないトランプ氏に対して、中国共産党政権はこの貿易戦で中南海を失うことにもなりかねないです。

|

| 中南海 |

しかし、米国にはリスクが全くないわけではありません。中国からの輸入を減らせば、国民の日常生活に必要な生活用品や電化製品などの価格が上昇し、これによって米国のインフレ率も約0.5%上がる可能性もあまりす。

このような状況が現れれば、トランプ氏がやならなければならないことは、ウォルマートの前で価格上昇を抗議する国民に対して「価格上昇は一時的な物だ。安価の商品はすぐベトナム、タイ、インド、マレーシアから米国に入ってくる」と言い聞かせ、納得させることです。それは、さほど難しいことではないはずです。

中国に対して米国は、「目には目を、歯には歯を」という戦略を採るべきです。例えば、中国当局が米国製品の輸入、米国企業の投資を禁止すれば、米国も同様な政策を採るべきです。米国も同様に中国製品の輸入と中国企業の投資を禁止すべきです。

この戦略を採れば、米国製造業の先端技術と機密技術が中国当局に流れることがなくなります。実に、米国連邦議会はすでに、中国企業による米国企業の買収について審議しています。

現在、米国の工業から農業、しかもハリウッド映画産業まであらゆる産業で中国企業を見かけることができます。米中経済・安全保障検討委員会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)がその役割を担っています。

トランプ大統領も中国企業による買収案に否定的な姿勢を示しています。以上のようなことから、米中貿易戦争が本格的に勃発すれば、負けるのは中国共産党政権です。

トランプ大統領も中国企業による買収案に否定的な姿勢を示しています。以上のようなことから、米中貿易戦争が本格的に勃発すれば、負けるのは中国共産党政権です。

【関連記事】

トランプ氏に面子つぶされた習氏 中国は過剰債務と高インフレの懸念、日本は漁夫の利得る可能性も―【私の論評】貿易赤字自体は問題ではない!問題の本質は別にある(゚д゚)!

米、中国に貿易黒字1000億ドル削減要求=ホワイトハウス―【私の論評】米国の中国非難は理解できるが、同盟国まで非難するのは筋違い(゚д゚)!

中朝“血の同盟”にトランプ氏激怒 軍事オプションに障害…「核・ミサイル開発」時間稼ぎ許す恐れも―【私の論評】米による北核関連施設爆撃の可能性は捨てきれない(゚д゚)!

中国の対外投資が急ブレーキ、3割減で初の前年割れ 米欧が警戒、中国自身の資本流出規制も追い打ち―【私の論評】中国経済はやがて身の丈にあったところまで落ち込むことになる(゚д゚)!

「ヤバい数字」を隠すため…?中国全人代の幹部人事のウラを読む―【私の論評】李克強の力を削いでも、中国の経済社会の矛盾がさらに蓄積されるだけ(゚д゚)!

米、中国に貿易黒字1000億ドル削減要求=ホワイトハウス―【私の論評】米国の中国非難は理解できるが、同盟国まで非難するのは筋違い(゚д゚)!

中朝“血の同盟”にトランプ氏激怒 軍事オプションに障害…「核・ミサイル開発」時間稼ぎ許す恐れも―【私の論評】米による北核関連施設爆撃の可能性は捨てきれない(゚д゚)!

中国の対外投資が急ブレーキ、3割減で初の前年割れ 米欧が警戒、中国自身の資本流出規制も追い打ち―【私の論評】中国経済はやがて身の丈にあったところまで落ち込むことになる(゚д゚)!

「ヤバい数字」を隠すため…?中国全人代の幹部人事のウラを読む―【私の論評】李克強の力を削いでも、中国の経済社会の矛盾がさらに蓄積されるだけ(゚д゚)!