■

岡崎研究所

まとめ

- 米国とサウジアラビアは安全保障条約の締結に向けて協議を進めている。当初は、サウジ・イスラエル間の国交正常化とパッケージにする構想があったが、ガザの衝突後、サウジの要求がイスラエルに受け入れられる状況ではなくなった。

- サウジとの単独の安全保障条約では上院の支持を得られないと判断し、イスラエルとの関係正常化をパッケージにすることで上院の支持を得られると米国は考えていた。

- しかし、米国・サウジ関係をさらに複雑化させるリスクがあるため、安全保障条約にイスラエル関係を絡めるべきではないとみられる。

- 中東からの米軍撤退の中で、イランの脅威に対してGCC諸国の不安が高まり、サウジは米国との公式の安全保障条約を求めている。

- 原油価格の高騰、中国への対抗、イランの核開発疑念などから、米国はサウジとの安全保障条約締結に前向きな雰囲気がある。

|

| サウジアラビアを訪問したバイデン米大統領(左)。ムハマンド・ビン・サルマン皇太子(右) |

米国とサウジアラビアは、両国間の安全保障条約締結に向けて協議を進めている。当初は、この条約にサウジとイスラエルの国交正常化をパッケージングする構想があった。なぜなら、米国側はサウジとの単独の安全保障条約では上院の3分の2の支持を得られないと判断していたからだ。しかし、イスラエル・パレスチナ間のガザ地区での衝突後、サウジ側がイスラエルに求める要求事項がイスラエル側に受け入れられるものではなくなってしまった。

この状況を受け、Foreign Policy誌のコラムニストは、米国がサウジとの安全保障条約締結の条件としてイスラエルとの関係正常化を要求すれば、既に複雑な米サウジ関係をさらに難しくしてしまう恐れがあると警告している。例えば、サウジがイランとの関係で微妙な対応をすればイスラエルを怒らせかねず、問題が生じる可能性がある。コラムニストは、条約締結にイスラエル問題を絡めるべきではないと主張する。

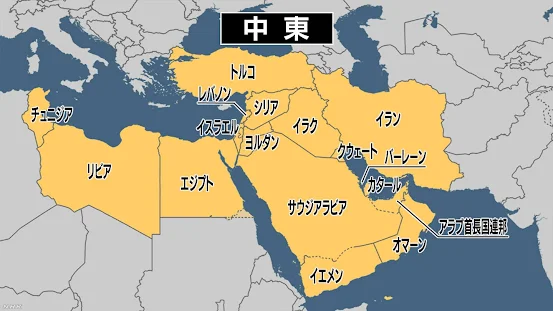

一方で、中東からの米軍撤退が進む中、イランの脅威に曝されているGCC諸国(Gulf Cooperation Council”の略で、日本語では「湾岸協力会議」と呼ばれ、1981年5月に設立された、中東・アラビア湾岸地域における地域協力機構をいう。現在、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、カタール、バーレーン、オマーンの6カ国が参加している)の不安が高まっている。

特にサウジは、米国との公式な安全保障条約締結を強く求めている。サウジ側の懸念として、2019年にフーシー派から攻撃を受けた際、トランプ前政権が適切に対応してくれなかったことが挙げられる。また、原油価格の高騰、中国の台頭への対抗、イランの核開発の疑念なども、米国がサウジとの安全保障条約締結に前のめりになっている要因だろう。バイデン政権は当初、イラン核合意の復活を目指していたが、イラン側にその意思がないと判断し、イランを封じ込める方針に転換したようだ。

さらに米国とサウジは、原子力協力の分野でも協定締結に向け協議を進めているが、サウジの要求がサウジによる核武装につながる可能性があり、警戒が必要とされている。全体として、地政学的な駆け引きの中で、米サウジ両国の安全保障上の利害が一致し、条約締結に向けた機運が高まっていると言えるだろう。

【私の論評】安保条約締結による中東情勢の変化と日本へのプラス効果

まとめ

- 米国とサウジアラビアの安全保障条約は、イランの影響力抑制や核開発阻止に重要な役割を果たす。

- サウジはOPECの中心国であり、エネルギー安全保障のために米国と緊密な関係を維持する必要がある。

- サウジとの同盟強化は、中国やロシアの中東での影響力低下につながる。

- 同盟により、米国は中東でのプレゼンスを強化し、地域の勢力均衡を保つことができる。

- 日本にとって、エネルギー供給の安定化や中東での発言力強化というメリットがあり、米サウジ安保条約はプラスの影響をもたらす。

なぜなら、イランの影響力を抑制し核開発を阻止する上で、サウジアラビアは地理的にも政治的にも重要な役割を担っているためです。サウジとの同盟関係を公式化し、中東地域の勢力均衡を維持することが不可欠だからです。

さらに、サウジはOPECの中核国であり、米国のエネルギー安全保障を確保する上で緊密な関係を持つ必要があります。加えて、中国の中東における影響力拡大に対抗するため、米国がサウジとの同盟を強化することは戦略的に重要です。

また、同盟国サウジに軍事施設を置くことで、米国は中東地域でのプレゼンスを維持できます。このように、イスラエル関係を含まなくても、サウジとの安全保障条約締結により、米国は中東政策を礎づけ、様々な戦略的利益を得ることができるのです。

米国とサウジアラビアが安全保障条約を締結すれば、中東地域の地政学的バランスに大きな影響を及ぼすことになります。

まずサウジはイランの長年のライバル国であり、米国がサウジと公式に安全保障同盟を結べば、イランはより一層孤立無援の状況に追い込まれ、米国の対イラン圧力が強まる可能性があります。

一方でサウジはパレスチナ問題をめぐりイスラエルとの確執があるため、サウジが事実上米イスラエル陣営に加わることで、イスラエルとの緊張がさらに高まるリスクがあります。

また、サウジはGCC(湾岸協力会議)の中核国であり、米国とサウジが安保同盟を結べば、GCC諸国の求心力が高まり、米国の影響力が中東で増大する可能性があります。

|

| GCC諸国位置関係 |

さらに、サウジはロシアや中国とも一定の関係を持っていますが、米国との安保条約締結でその関係が希薄化すれば、中東におけるロシア・中国の発言力が相対的に低下するでしょう。そして何より、米サウジvs.イランという構図が鮮明になれば、中東情勢がさらに二極化し、緊張が高まる恐れがあり、中東和平にも影響が出るかもしれません。

このように米サウジ安保条約は、中東の勢力バランスに大きな変化をもたらし、新たな緊張関係を生む可能性があります。

米国とサウジアラビアが安全保障条約を締結すれば、中東地域の地政学的な緊張関係の構図に大きな変化がもたらされるでしょう。現状でもイランをめぐる緊張は高まっていますが、サウジがより公式に米国の同盟国となれば、米国対イラン、サウジ対イランという緊張の軸が一層鮮明になります。

一方で、イスラエルとの関係においては、従来サウジはパレスチナ問題で確執があり緊張関係にありましたが、米国の同盟国となれば、サウジはイスラエルとの緊張を避ける必要に迫られるかもしれません。

なぜなら、安保条約によりサウジ側にとってイスラエルとの関係正常化は中東の新たな安定した秩序構築に貢献できる現実的な選択肢となるからです。また、サウジとイスラエルの共通の懸念事項であるイランの影響力拡大に対して、安保条約を拠り所にイスラエルとの関係改善を通じてイランへの圧力を強めることができます。

さらに、米国がサウジの同盟国となれば、国交正常化に向けた仲介の地位が確かなものになり、サウジの安全保障上の懸念も払拭しやすくなるでしょう。加えて、親米路線が確実になれば、サウジ国内の反イスラエル空気が和らぎ、正常化への機運が高まる可能性があります。ただし、パレスチナ問題の溝は根深いため、国交正常化に直ちにつながるかは不透明ですが、安保条約はそうした動きを後押しする好材料になり得るでしょう。

このように緊張の構造や質それ自体が変化する中で、サウジがGCC諸国の求心力を高め、結果として米国の中東における影響力が増大する可能性があります。また、サウジがロシアや中国との関係を切り離されれば、中東における両国の発言力は相対的に低下するでしょう。

条約締結によって、緊張状況の程度自体は必ずしも現状を上回るわけではありませんが、その緊張の構造や質が米国や同盟国にとって有利な形に変化する可能性があると言えるでしょう。緊張を完全に解消することはできなくとも、望ましい方向へとコントロールできる素地は生まれる可能性は高いです。

さらに、米国がサウジの同盟国となれば、国交正常化に向けた仲介の地位が確かなものになり、サウジの安全保障上の懸念も払拭しやすくなるでしょう。加えて、親米路線が確実になれば、サウジ国内の反イスラエル空気が和らぎ、正常化への機運が高まる可能性があります。ただし、パレスチナ問題の溝は根深いため、国交正常化に直ちにつながるかは不透明ですが、安保条約はそうした動きを後押しする好材料になり得るでしょう。

このように緊張の構造や質それ自体が変化する中で、サウジがGCC諸国の求心力を高め、結果として米国の中東における影響力が増大する可能性があります。また、サウジがロシアや中国との関係を切り離されれば、中東における両国の発言力は相対的に低下するでしょう。

条約締結によって、緊張状況の程度自体は必ずしも現状を上回るわけではありませんが、その緊張の構造や質が米国や同盟国にとって有利な形に変化する可能性があると言えるでしょう。緊張を完全に解消することはできなくとも、望ましい方向へとコントロールできる素地は生まれる可能性は高いです。

|

| 護衛艦「あけぼの」とEU会場部隊との共同訓練 アデン湾 |

そうして、米サウジ安保条約の締結は日本にとって望ましいプラスの出来事であるといえます。

その理由は、第一に中東情勢が安定化し、エネルギー安全保障における最重要国サウジからの原油供給が持続できることです。日本にとってエネルギー安全保障は最重要課題の一つであり、この点では大きなメリットがあります。

第二に、日本は伝統的にアラブ諸国との関係を重視してきましたが、同時にイランにも一定の影響力を持っています。サウジとの関係強化によってイランへの牽制力が高まれば、中東における日本の発言力が保たれることになります。

一方で、パレスチナ問題への配慮や、治安面でのリスク増大など一部デメリットもありますが、日本はこれまでもそうした懸念材料を抱えながらも中東進出を続けてきました。サウジとの安保条約があれば、そうしたリスクへの対処が一層容易になると考えられます。

したがって、日本の立場から総合的に判断すれば、米サウジ安保条約締結はエネルギー安全保障と中東におけるプレゼンスの維持・強化につながり、プラスの効果が上回ると評価できます。

【関連記事】

ICC、ネタニヤフ氏とハマス幹部の逮捕状請求 米など猛反発―【私の論評】テロ組織ハマスを、民主国家イスラエルと同列に置く、 国際刑事裁判所の偏り 2024年5月21日

0 件のコメント:

コメントを投稿