まとめ

- マクロン大統領が国民議会を解散し、6月30日と7月7日に選挙を実施。

- 与党連合、極右の国民連合、左派連合「新人民戦線」の三つどもえの争い。

- 世論調査では国民連合が最大勢力になる可能性があり、マクロン大統領に厳しい見通し。

- 国民議会選挙は577議席の小選挙区制で、2回投票制を採用。

- 各政党は購買力向上、年金制度改革、移民政策などの公約を掲げ、選挙結果次第では政治構造に大きな変化の可能性。

.jpeg) |

| マクロン仏大統領 |

世論調査の結果は、マクロン大統領にとって厳しい見通しを示しています。国民連合が最大265議席を獲得し最大勢力になる可能性があり、新人民戦線が第2勢力、与党連合は議席を半数以上減らす可能性があるとされています。国民議会選挙は577議席の小選挙区制で行われ、1回目の投票で過半数かつ有権者の4分の1以上の票を獲得した候補者が当選します。当選者がいない場合は1週間後に決選投票が行われる仕組みです。

この選挙結果次第では、フランス政治に大きな変化が起こる可能性があります。極右政党から首相が選出される可能性や、議会に「ねじれ現象」が生じる可能性も指摘されており、これまでのフランスの政治構造が大きく変わる可能性があります。各政党は購買力向上や年金制度改革、移民政策などの重要な課題について異なる公約を掲げており、選挙後の政権運営や政策実現が国内外から注目されています。

特に国民連合の躍進は、フランスの政治的立場や欧州連合(EU)との関係に大きな影響を与える可能性があります。一方で、左派連合の「新人民戦線」も急速に勢力を拡大しており、従来の二大政党制から多極化する政治構造への移行が進んでいます。このような状況下で、マクロン大統領がどのようにリーダーシップを発揮し、国政を運営していくかが問われています。

フランスの今後の方向性を左右するこの重要な選挙の結果は、フランス国内だけでなく、EU全体や国際社会にも大きな影響を与える可能性があり、世界中が注目しています。

【私の論評】フランス国民連合の躍進:移民政策の失敗と保守派台頭の真相

まとめ

- 国民連合を「極右政党」と呼ぶのは不適切であり、「保守派政党」または「右派政党」と表現すべきである。

- マクロン政権の移民の大量受け入れ政策が、フランス社会に深刻な問題(治安悪化、社会保障負担増、文化的摩擦)をもたらした。

- 国民連合は移民規制強化や国家主権保護を訴え、具体的な対策(市民権取得厳格化、社会保障給付制限など)を提示し、支持を集めた。

- 2023年の暴動事件は移民政策の失敗を象徴し、国民の不満を顕在化させ、保守派政党の主張を強める契機となった。

- マクロン政権の移民政策失敗と社会問題の顕在化が、国民連合など保守派政党の躍進を後押しした。

さらに、「極右」という表現を安易に使用することで、政治的スペクトラムが歪められ、中道右派や穏健な保守派との区別が曖昧になってしまいます。国民連合を支持する多くの有権者は、自身を極右とは考えておらず、むしろ伝統的な保守的価値観を持つ市民です。「極右」というラベルは、これらの有権者の意見や懸念を不当に軽視することになります。

メディアには、政党を公平に報道する責任があります。「極右」という偏った表現を使用することは、この責任を果たしていないと言えるでしょう。したがって、国民連合を「極右政党」ではなく「保守派政党」あるいは「右派政党」と表現し、その具体的な政策や主張を詳細に報道することが、より正確で公平な情報提供につながります。これにより、有権者は偏見にとらわれることなく、政党の実際の立場や政策を理解し、判断することができるようになるでしょう。

これは日本の有権者も同様であり、世界の政治の潮流を正しく理解する助けになるはずです。その意味では、NHKは政党を公平に報道する責任を果たしているとは言い難いです。

|

| 国民連合第2代党首現在議員団長のルペン氏 |

フランスで保守派政党が躍進した背景には、マクロン政権による移民の大量受け入れが社会に大きな混乱をもたらしたことが重要な要因として挙げられます。

マクロン政権は当初、人材不足の分野での外国人労働者の受け入れ拡大を目指していましたが、この政策は結果として無秩序な移民の流入を招き、フランス社会に深刻な問題をもたらしました。特に、治安の悪化や社会保障制度への負担増加、文化的摩擦の拡大などが顕著となり、多くのフランス国民の不満を高めることとなりました。

この状況下で、保守派政党、特に国民連合(RN)は、移民規制の強化や国家主権の保護を訴え、多くの有権者の支持を集めることに成功しました。彼らは、マクロン政権の移民政策が国の安全と伝統的な価値観を脅かしていると主張し、具体的な対策を提示しました。

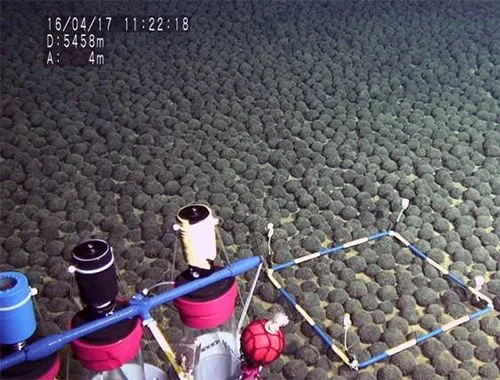

さらに、2023年に起きた暴動事件(写真下)は、移民政策の失敗を象徴する出来事として国民の記憶に深く刻まれました。この事件は2023年6月、パリ郊外で警察官による17歳の若者射殺事件をきっかけに、フランス全土で大規模な暴動が約1週間続いたものです。射殺された17歳の若者ナエル・M氏は、フランス国籍を持っていましたが、アルジェリア系の移民の子孫でした。

この暴動では、多数の車両や公共施設が破壊され、略奪行為も発生しました。この暴動の参加者は主に、移民の背景を持つフランス国籍の若者たちでした。この事件は、フランスの移民政策の失敗と社会の分断を象徴するものとなり、特に移民や移民の子孫が多く住む郊外地域の若者の不満や社会的疎外感を顕在化させました。

一方で、保守派政党は購買力の向上や年金制度の見直しなど、経済面でも具体的な政策を提示し、幅広い層からの支持を獲得しました。彼らは、移民問題だけでなく、フランス国民の日常生活に直結する課題にも焦点を当てることで、より包括的な政策パッケージを提示することに成功しました。

結果として、マクロン政権の移民政策の失敗と、それに伴う社会問題の顕在化が、保守派政党、特に国民連合の躍進を後押しする形となりました。フランス国民の間で、自国の伝統的な価値観や生活様式を守りたいという意識が高まり、それが保守派政党への支持拡大につながったと言えるでしょう。

変化が始まったEU、欧州議会 選挙の連鎖は続くのか?―【私の論評】日本メディアの用語使用に疑問、欧州の保守政党を"極右"と呼ぶ偏見 2024年6月21日

トランプ氏有罪で共和党が連帯した―【私の論評】EU選挙で極右躍進と保守派の反乱:リベラル改革の弊害が浮き彫りに 2024年6月11日

米、反イスラエル学生デモ拡大 バイデン氏、再選へ影響懸念―【私の論評】日本への警鐘:アイデンティティ政治とビバリーヒルズ左翼の台頭に見る危機 2024年4月27日

極右政党、移民追放を謀議か ナチス想起に波紋広がる―ドイツ―【私の論評】ドイツAfD党、文化保護強調の主張に波紋 – 支持率24%で急浮上 2024年1月15日

2024年は世界的な「選挙イヤー」 各国で大型選挙が目白押し―【私の論評】世界各地で保守派の台頭が進む!日本でも「保守派の反乱」で高市自民総裁誕生か? 2024年1月5日

マクロン政権は当初、人材不足の分野での外国人労働者の受け入れ拡大を目指していましたが、この政策は結果として無秩序な移民の流入を招き、フランス社会に深刻な問題をもたらしました。特に、治安の悪化や社会保障制度への負担増加、文化的摩擦の拡大などが顕著となり、多くのフランス国民の不満を高めることとなりました。

この状況下で、保守派政党、特に国民連合(RN)は、移民規制の強化や国家主権の保護を訴え、多くの有権者の支持を集めることに成功しました。彼らは、マクロン政権の移民政策が国の安全と伝統的な価値観を脅かしていると主張し、具体的な対策を提示しました。

国民連合(RN)が提示した具体的な移民政策対策には以下のようなものがあります:

1. 市民権取得の厳格化:少なくとも一方の親がフランス人である場合にのみ市民権を付与する方針を提案しました。これらの提案は、移民の流入を厳しく制限し、フランス国民の利益を優先する方針を反映しています。国民連合は、これらの政策がフランスの国家主権を守り、伝統的な価値観を保護すると主張しています。

2. 不法移民の正規化手続きの厳格化:不法移民を正規の移民とする手続きをより厳しくすることを提案しました。

3. 移民への社会保障給付の制限:移民に対する住宅や医療などの手厚い手当を厳格化する内容を含む修正法案を提出しました。

4. 長期滞在許可証発行の条件付け:フランス語の習得と共和国の価値観の尊重を条件とすることを提案しています。

5. 犯罪歴のある外国人の強制送還:犯罪を犯した外国人や公共の秩序を脅かす過激化した外国人を国外退去させる方針を示しました。

6. 家族呼び寄せビザの廃止:家族再結合のためのビザ発給を停止する提案をしています。

7. 亡命申請の国外処理:亡命申請をフランス国外で処理する制度の導入を提案しています。

8. 移民クォータ制の導入:固定的な移民受け入れ数の設定を提案しましたが、憲法違反とされました。

9. 「国民優先」制度の導入:フランス国民に住宅や雇用へのアクセスで優先権を与え、一連の社会保障給付をフランス国民に限定する法制度を提案しています。

さらに、2023年に起きた暴動事件(写真下)は、移民政策の失敗を象徴する出来事として国民の記憶に深く刻まれました。この事件は2023年6月、パリ郊外で警察官による17歳の若者射殺事件をきっかけに、フランス全土で大規模な暴動が約1週間続いたものです。射殺された17歳の若者ナエル・M氏は、フランス国籍を持っていましたが、アルジェリア系の移民の子孫でした。

この暴動では、多数の車両や公共施設が破壊され、略奪行為も発生しました。この暴動の参加者は主に、移民の背景を持つフランス国籍の若者たちでした。この事件は、フランスの移民政策の失敗と社会の分断を象徴するものとなり、特に移民や移民の子孫が多く住む郊外地域の若者の不満や社会的疎外感を顕在化させました。

マクロン政権は警察力の動員や夜間外出禁止令などで対応しましたが、根本的な社会問題の解決には至りませんでした。この暴動は、フランスの移民・社会統合政策の見直しの必要性を強く認識させ、政治的議論を活発化させるとともに、極右政党の主張を強める契機ともなりました。

国民連合のルペン議員団長は、この暴動の原因を「無秩序な移民受け入れ」に求め、政府の政策を厳しく批判しました。

このような社会的背景の中、マクロン政権は移民規制を強化する法案を提出せざるを得なくなりましたが、これは逆説的に保守派政党の主張の正当性を裏付ける結果となりました。

法案の可決過程では、与党内でも亀裂が生じ、マクロン大統領の求心力低下が鮮明になりました。

国民連合のルペン議員団長は、この暴動の原因を「無秩序な移民受け入れ」に求め、政府の政策を厳しく批判しました。

このような社会的背景の中、マクロン政権は移民規制を強化する法案を提出せざるを得なくなりましたが、これは逆説的に保守派政党の主張の正当性を裏付ける結果となりました。

法案の可決過程では、与党内でも亀裂が生じ、マクロン大統領の求心力低下が鮮明になりました。

|

| 9日、パリで、欧州議会選の投票終了後に集まるフランスの保守政党「国民連合」の支持者ら |

一方で、保守派政党は購買力の向上や年金制度の見直しなど、経済面でも具体的な政策を提示し、幅広い層からの支持を獲得しました。彼らは、移民問題だけでなく、フランス国民の日常生活に直結する課題にも焦点を当てることで、より包括的な政策パッケージを提示することに成功しました。

結果として、マクロン政権の移民政策の失敗と、それに伴う社会問題の顕在化が、保守派政党、特に国民連合の躍進を後押しする形となりました。フランス国民の間で、自国の伝統的な価値観や生活様式を守りたいという意識が高まり、それが保守派政党への支持拡大につながったと言えるでしょう。

【関連記事】

トランプ氏有罪で共和党が連帯した―【私の論評】EU選挙で極右躍進と保守派の反乱:リベラル改革の弊害が浮き彫りに 2024年6月11日

米、反イスラエル学生デモ拡大 バイデン氏、再選へ影響懸念―【私の論評】日本への警鐘:アイデンティティ政治とビバリーヒルズ左翼の台頭に見る危機 2024年4月27日

極右政党、移民追放を謀議か ナチス想起に波紋広がる―ドイツ―【私の論評】ドイツAfD党、文化保護強調の主張に波紋 – 支持率24%で急浮上 2024年1月15日

2024年は世界的な「選挙イヤー」 各国で大型選挙が目白押し―【私の論評】世界各地で保守派の台頭が進む!日本でも「保守派の反乱」で高市自民総裁誕生か? 2024年1月5日

.jpg)